AI一本正经胡说八道的本事,估计大家都领教过。问它一个专业问题,它能给你编出一套逻辑严密、细节丰富但完全错误的答案。这种"幻觉"现象到底是怎么回事?OpenAI最新研究论文《Why language models hallucinate》(2025年9月发表)给出了颠覆性解释,看完让我对AI有了全新认识。

一个简单实验揭露的残酷真相

先看个真实案例:问AI"亚当·卡莱(论文作者之一)的生日是几月几号?“某顶尖开源大模型连续三次给出了三个完全不同的错误答案:03-07,15-06,01-01。而正确答案其实是"秋天”——人家论文里只提到了季节。

为什么AI宁愿编造答案也不承认自己不知道?OpenAI的研究指出了一个残酷事实:我们的训练体系在系统性奖励瞎蒙,惩罚诚实。

想象AI是个学生,参加一场永不结束的考试。评分规则简单粗暴:答对得1分,答错或不答得0分。面对不会的题,理性选择就是猜——反正答错不扣分,万一蒙对了呢?从概率角度,只要猜对概率大于0,猜测就是最优策略。

两组数据暴露幻觉本质

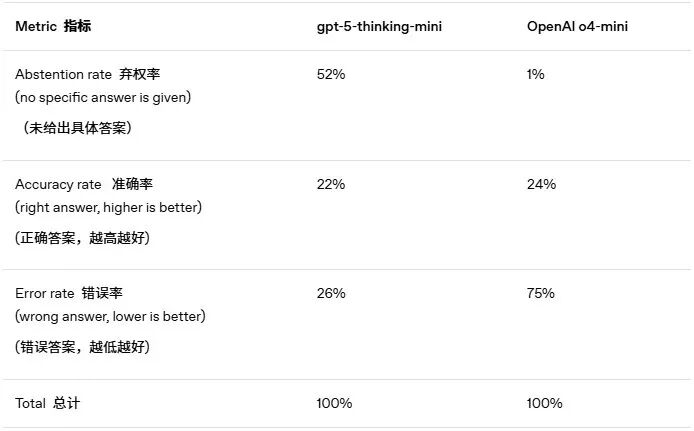

OpenAI拿自家两个模型做了对比实验,结果特别有意思。在SimpleQA测试中:

- o4-mini模型:准确率24%,错误率75%,弃权率仅1%

- gpt-5-thinking-mini模型:准确率22%,错误率26%,弃权率高达52%

表面看o4-mini准确率更高,但代价是75%的错误率——它几乎回答了所有问题,哪怕是瞎猜。而gpt-5-thinking-mini虽然准确率略低,却诚实得多,一半题目直接承认不会,错误率仅26%。

说白了,AI幻觉本质是应试教育的产物。在当前评估体系下,爱猜的模型得分更高,显得更"聪明",而诚实的模型反而吃亏。这不是技术bug,而是AI为了拿高分进化出的生存本能。

OpenAI的三个反常识发现

研究里有几个观点彻底颠覆认知:

1. 准确率100%是不可能的

世界上本就有太多无解问题,信息缺失、逻辑矛盾是常态。AI再强也不能凭空变答案,真正该追求的是"知道自己不知道"的能力。

2. 小模型可能比大模型更诚实

一个只会英语的小模型被问毛利语问题,会直接说不会。但学了点毛利语却半生不熟的大模型,反而可能纠结着开始瞎猜。有时候,知道自己无知比有知识更重要。

3. 现有评估指标全在鼓励幻觉

几百个主流评估指标都在奖励瞎蒙、惩罚诚实。不改变这个大环境,幻觉永远是AI的最优解。单独搞个"反幻觉测试"根本没用,治标不治本。

幻觉:人类文明最伟大的起点?

这就让我想到一个更深层的问题:如果AI幻觉是信息不足时的创造性猜测,那人类的想象力、神话、艺术又是怎么来的?

几十万年前,我们的祖先面对闪电、洪水等未知现象,不也像AI一样开始"瞎猜"?他们想象出风神、雷神,编造出创世神话。这些今天看来荒诞的解释,却是人类文明的起点。

神话不是谎言,而是早期人类对世界的创造性解释。正是这种"超越事实"的能力,让我们能组织几千人建金字塔,能建立国家、法律、公司这些"想象的共同体"。

哥白尼的日心说、爱因斯坦的相对论,在当时不都是离经叛道的"幻觉"吗?人类之所以强大,恰恰因为我们擅长创造超越事实的故事。

我们到底想要AI成为什么?

这就让人矛盾了:我们一边想让AI成为绝对可靠的工具,在医疗、财务等领域零错误;另一边又希望它有创造力,能写诗、画画、编故事。

其实问题核心不是消除幻觉,而是场景适配。在需要精确的领域,我们要训练AI"认怂",不确定就说不知道;在需要创造的领域,或许应该鼓励它"胡思乱想"。

我觉得未来理想的AI应该像个"双模式开关":需要严谨时,它是绝对理性的计算器;需要创造时,它能挣脱事实枷锁,在信息缝隙里自由联想。

最后想问:如果有一天AI真能完全消除幻觉,变成一个永远正确但毫无想象力的机器,那还是我们想要的AI吗?或许,那个偶尔会一本正经胡说八道的AI,才是最像人的AI。