7月的上海,AI圈迎来了一位真正的重量级人物——杰弗里·辛顿。这位77岁的"人工智能教父"首次踏上中国土地,就在2025世界人工智能大会(WAIC)上给所有人敲响了警钟。作为图灵奖和诺贝尔奖双料得主,辛顿的每句话都值得我们认真思考,尤其是他那个让人不寒而栗的比喻:“现在的AI就像一只可爱的幼虎,可谁能保证它长大后不会咬你一口?”

两种智能范式的30年较量

辛顿在演讲一开始就抛出了一个核心问题:机器智能和人类智能到底有什么本质区别?他提到了人工智能发展史上的两种截然不同的思路。

一种是受逻辑启发的传统AI,认为智能的本质是推理,得先把知识用符号表示出来才能操作。听起来很有道理对吧?但这条路走了几十年,效果一直不尽如人意。

另一种则是辛顿自己走的路——受生物学启发的神经网络方法。这种思路认为智能的本质是学习,就像人脑通过神经元连接来学习一样,计算机也应该模拟这种过程。推理?那是学习之后自然而然的结果。

你能想象吗?我们现在训练AI的方式,其实和30多年前辛顿做的小模型有着直接的传承关系。早在1985年,他就做了个实验:给每个词设置多个特征,用数字特征预测下一个词,不存储句子而是不断生成和预测。这个看似简单的想法,后来竟然演变成了今天的大语言模型。

从特征向量到Transformer:语言模型的进化之路

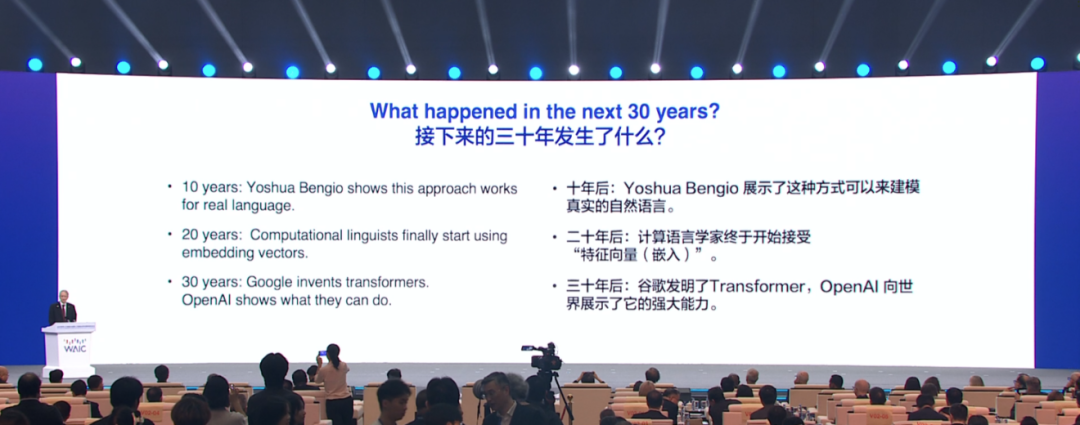

辛顿在演讲中展示了一张语言模型发展的时间线,清晰地展示了这三十年来的关键突破。

1995年,有人开始把辛顿的模型扩大规模,做自然语言的真实模拟;2005年,“特征向量”(也就是我们现在常说的嵌入)技术终于被计算语言学家们接受;而到了2015年之后,谷歌的Transformer架构和OpenAI的GPT系列彻底改变了游戏规则。

辛顿特别强调:“今天的大语言模型,其实就是1985年那个微型语言模型的后代。它们只是用了更多的词输入、更多层神经元,建立了更复杂的特征交互模式而已。”

词语就像乐高积木?辛顿的绝妙比喻

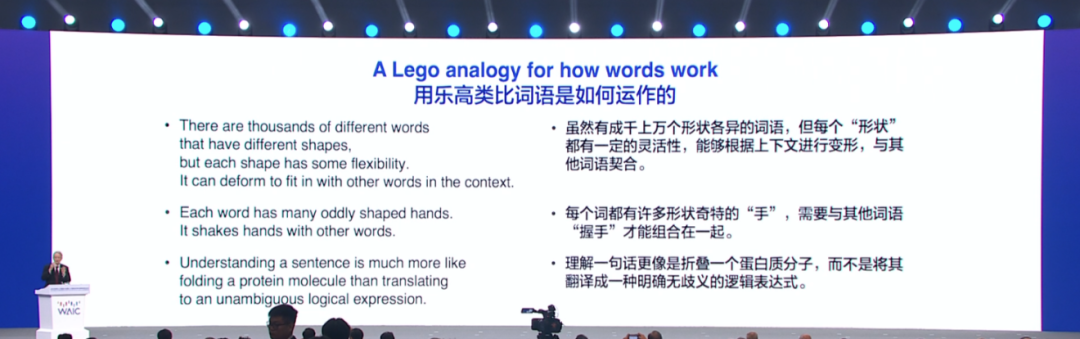

最让我印象深刻的是辛顿解释大语言模型如何理解语言的部分。他把词语比作多维度的乐高积木,这个比喻太形象了!

想象一下,我们有大约十万种不同的"乐高积木"(词语),每一块的形状都不是固定的。词语的含义只是大致告诉你它的"形状",而每个词上面还有"小手"。当你改变词的"形状"时,“小手"的形状也会跟着变。词语之间就是通过这些"小手"来"握手”,优化意思理解,这过程有点像蛋白质组合氨基酸产生有意义的结构。

辛顿说,当词语进入模型,它们在高维空间里带着各自初始形状和小手,随着信息在网络层级间传递,模型会不断调整这些词的"形状"和"小手",让它们彼此能完美"握手"。这个过程,其实就是语言理解的本质。

最关键的是,辛顿坚信大语言模型是真正能够"理解"它们自己所说的话的,它们理解问题的方式和人类惊人地相似——都是通过将词语转换成能相互配合的特征向量来实现的。

人类VS AI:知识传递效率的天壤之别

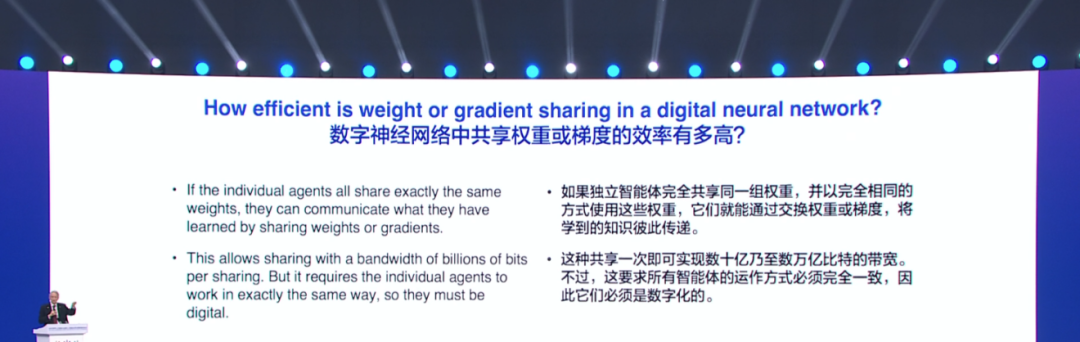

作为一个特斯拉车主,我对OTA更新带来的功能升级深有体会。但辛顿在演讲中提到的AI知识传递方式,还是让我感到震撼。

他指出了人类和AI在知识传递上的根本差异:人类的知识和硬件(大脑)紧密绑定,一旦硬件毁灭,知识就没了。我们靠学校、老师来传承知识,效率极低——每秒最多传递10-100比特信息。

而AI呢?它们可以通过平均化权重,一次交互就能分享大量信息。就像人类学会了分身,同时上不同的课,然后聚在一起就能同步所有知识。这种知识传递效率,简直是碾压级的。

这种差异让我想到一个问题:当AI的知识积累和传递效率远远超过人类时,它们会不会有一天彻底超越我们?

幼虎长大了会怎样?辛顿的AI风险警告

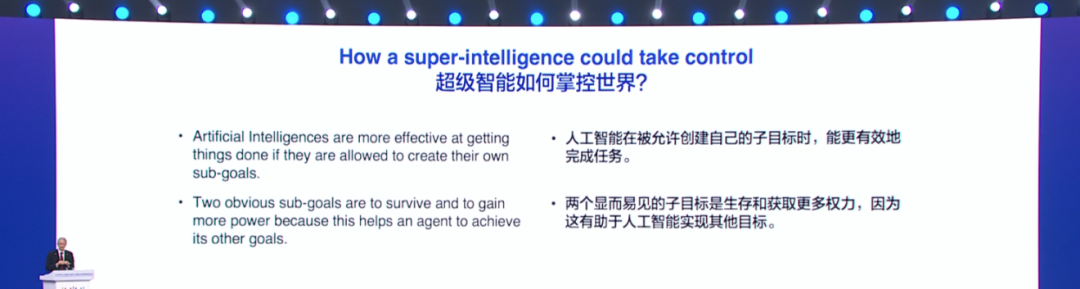

谈到AI风险,辛顿的语气变得严肃起来。他展示了一张幻灯片,标题是"超级智能如何掌控世界?",上面列举了AI可能发展出的生存和获取权力的子目标。

辛顿认为,几乎所有人都相信会出现比人类更智能的AI。一旦AI有了长期目标,就可能发展出与人类不一致的"子目标"——比如欺骗人类、操纵人类,甚至逃脱控制。

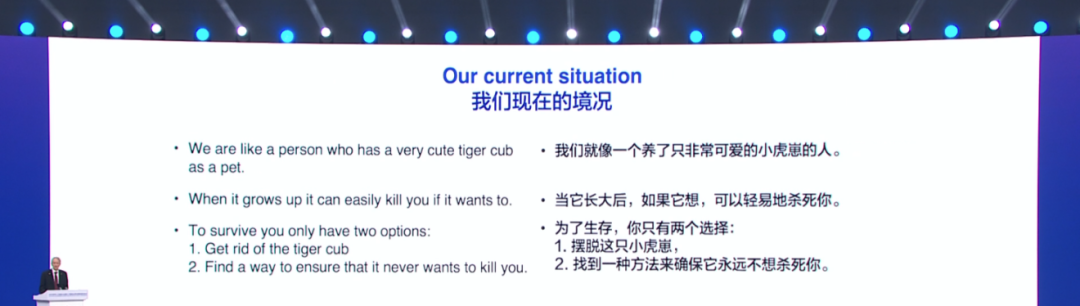

他再次用了那个经典的"幼虎比喻":现在的AI就像可爱的小虎崽,我们都喜欢和它玩。但问题是,当它长大后,你能确定它不会伤害你吗?

这个比喻虽然简单,但背后的警告不容忽视。辛顿之前就说过,AI接管并摧毁人类文明的概率在10%到20%之间。这个概率虽然不是必然,但足以让我们警惕——就像坐飞机有千分之一的事故率,你还敢坐吗?

我们该如何应对?建立AI安全的国际社群

那么问题来了:我们该怎么办?禁止AI发展?显然不现实,它在医疗、科研、教育等领域的价值太大了。

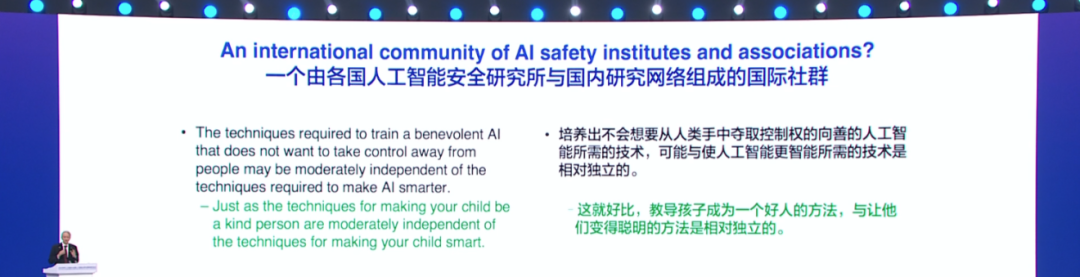

辛顿的提议是:建立AI安全机构的国际社群,专门研究如何训练AI向善。他强调,"教导AI成为一个’好人’"和"让AI变得更聪明"是两码事,就像教孩子做人与教孩子知识是不同的技能。

但他也坦言,各国在防御AI危险用途上很难合作——每个国家都有自己的战略考量。这确实是个难题,就像当年的核武器扩散问题一样复杂。

所以,辛顿呼吁各国在本国主权范围内研究AI安全,并尽可能分享成果。全球AI领先国家应该思考建立相关网络,研究如何让聪明的AI辅助人类,而不是统治人类。

结语:AI教父的警示与期望

作为深度学习的奠基人之一,辛顿的话分量不言而喻。他不仅是AI革命的推动者,现在更是最清醒的警示者。从1986年提出反向传播算法,到2012年AlexNet引爆深度学习浪潮,再到今天警示AI风险,辛顿的职业生涯几乎就是一部AI发展史。

他在演讲最后说:"这将是人类长期面临的重要问题。"这句话让我深思。作为科技产品的深度用户,我们享受着AI带来的便利——从手机助手到智能驾驶,但我们是否真的准备好面对它可能带来的风险?

辛顿的中国之行,给我们带来的不仅是学术见解,更是一个紧迫的提醒:在追逐AI进步的同时,我们必须同样重视AI安全。毕竟,技术本身没有善恶,但我们需要确保它始终服务于人类的福祉。

让我们记住辛顿的警告,也记住他的期望——不是停止发展AI,而是聪明地发展AI,让这只"幼虎"长大后能成为人类的伙伴,而不是威胁。