ChatGPT-5上线那天,我特意定了闹钟。结果呢?既没有2022年ChatGPT初问世时的惊艳,也没有GPT-4发布时的热议,甚至因为"不够人性化",官方不得不把老版4o重新上架。说实话,这场景挺让人唏嘘的——曾经被捧上神坛的AI,怎么突然就不香了?

你可能会问:AI到底怎么了?不是说要改变世界吗?怎么现在连让我们眼前一亮都做不到了?

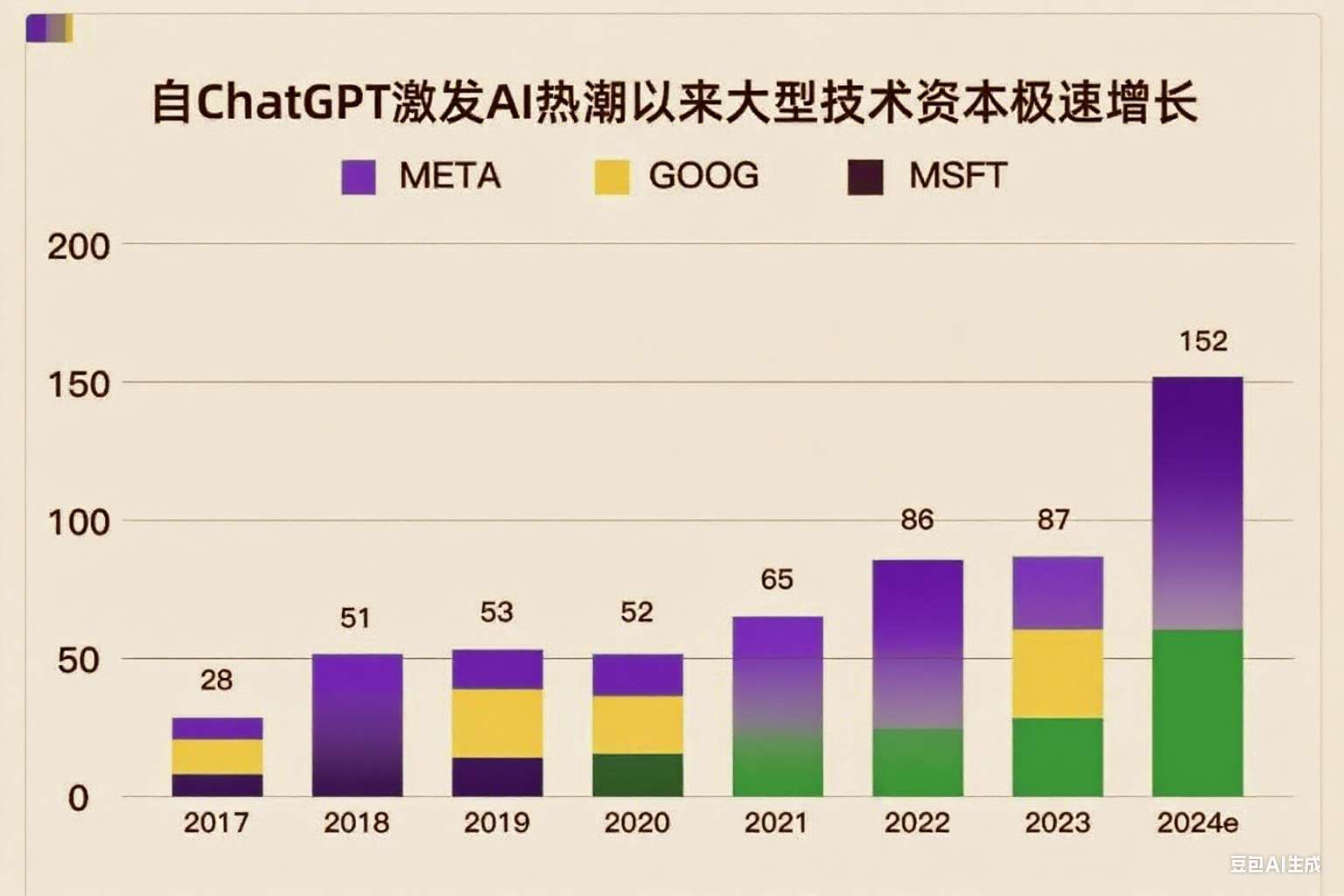

一万亿美元投入,换来一句"就这?"

先看组扎心数据:过去十年,全球砸在AI上的钱累计超过1万亿美元。但现实呢?企业抱怨"AI能用但不好用",大众从最初的震撼变成了平静,偶尔还会吐槽"大模型炫技多、解决少"。

更有意思的是科学家们也吵起来了:图灵奖得主Yoshua Bengio说"2-5年实现人类水平AI",另一位大佬杨立昆直接泼冷水:“就现在这水平,连猫猫狗狗级别的AI都做不出来。”

这矛盾背后,其实是AI正卡在一个关键节点——从"实验室神话"到"现实应用"的跃迁期。AI先驱Richard Sutton今年7月提出个"体验时代"理论,我觉得挺有道理:当人类数据红利快耗尽时,AI必须学会"自我体验"才能突破。

这让我想起蒸汽机的故事。1698年就发明了,但真正改变世界是在瓦特改良之后,中间隔了整整60年。今天的AI,可能就处在"蒸汽机爆发前的静止时刻"——技术有了,但还没找到那个能让它渗透到每个角落的"瓦特改良"。

技术领先不如扩散效率:工业革命早就告诉我们答案

要打破这个静止时刻,到底靠什么?工业革命的历史早就给出了答案:技术胜出的关键,从来不是"谁先造出完美机器",而是"谁让机器更快改变生活"。

华盛顿大学研究过三次工业革命,发现个有意思的现象:英国能引领第一次工业革命,不是因为纺织机技术比法国好多少,而是英国的技术扩散效率甩了法国几条街——曼彻斯特的纺织厂5年就把蒸汽机渗透率从5%提到40%,法国同期才12%。

第二次工业革命更明显,美国超越欧洲,不是爱迪生的灯泡更亮,而是美国用10年就把电力从实验室送到了千家万户,欧洲却花了25年。

放到AI时代,这个规律照样适用。现在全球每天新增100个AI模型,但麦肯锡2024年报告显示:中国AI专利申请量全球第一(占比超40%),商业化率却只有15%;美国大模型参数规模突破万亿,能真正落地的场景不足20%。

说白了,当技术不再是瓶颈,怎么让技术被需要、被使用、被依赖,才是真本事。

自动驾驶的路线之争:完美主义败给实用主义

最能说明这个道理的,就是自动驾驶领域的"Waymo vs 特斯拉"之争。

Waymo技术上确实牛,各种测评都是独一档。但他们团队早期有点"技术洁癖"——非要等到完全不需要方向盘的L4级别,才肯推向市场,拒绝在有安全员的阶段商业化。结果呢?到现在还在测试阶段打转。

马斯克就务实多了,从L2级辅助驾驶起步,用用户实际驾驶数据反哺训练(也就是"影子模式")。2023年全球搭载FSD的车就超400万辆,累计开了500亿公里。虽然FSD还没完全去掉人类干预,但用户渗透率已经达到22%(Statista 2024数据),商业价值比还在"测试"的Waymo高不知道哪里去了。

今年Waymo也不得不向现实低头,宣布有人监控的无人驾驶出租车要开上纽约街头了。而特斯拉呢?6月份已经实现了工业史上首次无人自动交付——一辆车从工厂自己开30分钟到买家门口。

这事儿告诉我们:用户不需要"完美的AI",只需要"足够好的解决方案"。医疗AI能10秒内完成肺部CT扫描,准确率97%,哪怕暂时解释不了为什么是恶性;教育AI能为乡村教师自动生成个性化教案,覆盖80%常见题型,哪怕不能像特级教师一样情感共鸣——这些"不完美但有用"的AI,才是打破静止的关键。

中国企业的"土办法":场景比参数更重要

国内一些公司在推进AI时,就很懂这个道理。他们不搞"All in AI"的豪赌,而是"AI in All"的渗透——把AI当工具,塞进各种实际场景里。

腾讯就是个典型例子。它不追求当聚光灯下的"技术明星",而是做穿透场景的"实用工具"。微信(14亿月活)、企业微信(5亿用户)、视频号(日活超8亿)这些国民级场景,既是技术落地的"沙盘",也是数据迭代的"源头"。

比如工业质检,腾讯AI和三一重工、宁德时代合作,攒了超1000万张"瑕疵样本",把检测准确率从85%提到了99.2%。这种"场景即数据"的模式,比纯实验室搞研发快3-5倍。

他们还搞开放生态,不是"自己做所有事",而是"让所有人能用AI做事"。通过"混元大模型+API接口+工具包",让AI跨行业渗透。截至2025年7月,接入腾讯AI能力的企业超10万家,开发者超50万。这种模式的效果,直接反映在财报上——2025年Q2腾讯收入1845.04亿元,同比增长15%;净利润556.3亿元,AI已经成了实实在在的增长引擎。

阿里也类似,把"AI+云"当第二增长曲线,阿里云AI相关产品收入连续七个季度三位数增长。百度文心一言则扎根搜索场景,推动垂直领域落地。这些公司都在做同一件事:不贪顶端突破,只做全域渗透。

最后说句大实话

AI到底有什么用?什么时候能派上大用?

答案可能就藏在那些"润物细无声"的改变里:当医疗AI让县域医院的肺癌筛查准确率从60%提到90%,当教育AI让乡村教师效率提升50%,当工业AI让中小工厂良品率从85%提到95%——这些才是AI真正的"大用"。

全球AI竞赛的下半场,比的不是谁的技术更先进,而是谁的技术更能渗透到普通人的生活里。就像当年蒸汽机改变世界,不是因为它突然变得完美无缺,而是因为它走进了千家万户的工厂和生活。

现在的AI,可能就缺一个"马轭"——就像欧洲中世纪,重犁早就发明了,但真正让农业爆发的是马轭,它让重犁终于能完全施展。在马轭没出现前,重犁也没被抛弃,而是慢慢普及,成了马轭发明的催化剂。

所以,与其纠结AI为什么让人失望,不如看看那些正在发生的微小改变。说不定哪天早上醒来,你会突然发现:嘿,AI好像真的有用了。