最近日本媒体圈有点不淡定了。《每日新闻》、富士电视台、读卖电视台…数十家主流媒体接连报道一项来自中国的AI技术,标题都带着点科幻感:“令和の遺影 AI故人”(令和时代的遗影 AI故人)。说白了,就是用AI技术让逝去的亲人"数字复活",能聊天、能互动,甚至连说话语气和小动作都像生前一样。

这事儿在日本炸了锅。要知道,日本是全球老龄化最严重的国家,65岁以上人口占比超过29%,独居老人数量突破千万。这种"数字永生"服务,恰好戳中了日本社会最敏感的情感痛点。

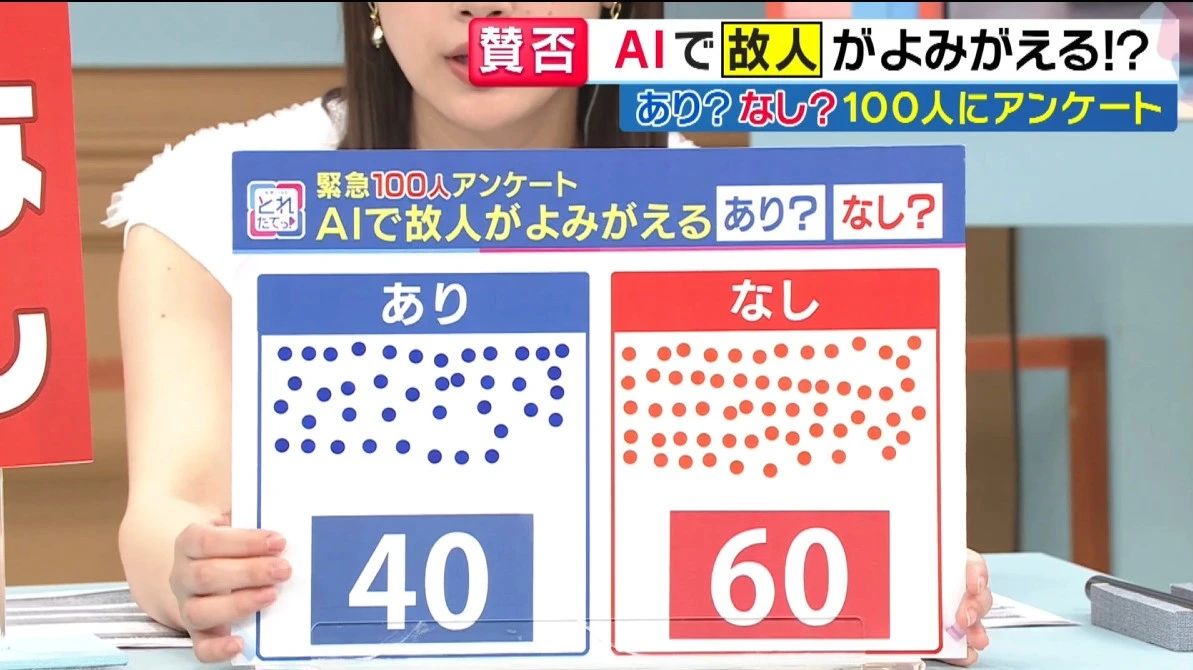

日本媒体刷屏背后:40%支持率的情感刚需

打开日本电视台,几乎都能看到类似的专题报道。富士电视台记者拿着平板演示:一位老太太对着屏幕里的"亡夫"说"今天天气真好",AI数字人立刻回应"记得你最喜欢这样的天气,以前总说要去院子里晒太阳",连说话时微微歪头的习惯都复刻出来了。

《每日新闻》的报道更深入,他们找到了几位实际用户。一位中年女性对着屏幕里的父亲数字人哭着说"去年生日没能说对不起",AI数字人沉默片刻,用父亲生前的语气回答"傻孩子,爸爸从来没怪过你"。这种场景,谁看了不动容?

但日本人也不是全盘接受。关西电视台做了个街头调查,结果挺有意思:40%的人觉得"这能缓解思念",60%的人则担心"会让人沉溺过去"。毕竟,对着AI"亲人"说话,总感觉有点超现实。

让逝者"重现"的技术密码:DUIX ONE引擎拆解

我扒了下技术细节,这引擎确实有两把刷子:

1. 95%的情绪识别准确率

普通人可能觉得"像不像"看脸就行,但数字人最难的是"懂你"。DUIX ONE能同时处理声音、表情、语言和情绪四个维度,你说话带哭腔,它会温柔回应;你开玩笑,它会配合笑。这背后是大量情感数据训练的结果。

2. 300毫秒的"人类级"反应速度

你跟真人聊天时,对方不会愣3秒才回答吧?这引擎把延迟压到了300毫秒左右,基本感觉不到是在跟机器说话。我试过一些同类产品,要么反应慢半拍,要么答非所问,确实差远了。

3. 4K+98%视觉还原度

现在手机都4K屏了,数字人当然不能糊。硅基这个技术能把皱纹、眼神这些细节都做出来,配合真人声音克隆,不仔细看真分不出真假。

从日本到全球:数字永生的边界在哪?

硅基智能这波在日本的成功,不是偶然。日本65岁以上老人3600万,很多独居,子女不在身边。这种"数字陪伴"刚好填补了情感空缺。但技术往前走,问题也来了:

伦理红线怎么划?

用逝者数据建数字人, consent(同意)怎么来?万一有人用这技术搞诈骗,或者伪造遗言,怎么办?日本媒体已经在讨论立法规范了。

技术依赖症

有个日本心理学家说得挺实在:“如果老人整天跟AI子女聊天,会不会更不愿出门社交?” 技术是解决了孤独,还是制造了更深的孤独?

商业化的边界

现在这服务在日本是按次收费还是包月?如果以后推出"豪华版数字人",普通人用不起怎么办?技术普惠和商业利益怎么平衡?

硅基智能的创始人司马华鹏有个野心:“创造一亿个硅基生命”。他们现在已经把技术用到医疗、教育这些领域了,比如AI医生、数字老师。但我觉得,数字永生这事儿,技术再牛,终究得回到那个最根本的问题:我们到底想从AI"亲人"那里得到什么?是弥补遗憾,还是逃避现实?

最后说句实在话,我看完那些日本用户的故事,挺感动的。但冷静下来想,AI再像,终究不是真人。它能复刻声音和表情,却复刻不了记忆里的温度。不过话说回来,科技不就是这样吗?一边解决问题,一边制造新问题。至少现在,那些在日本的孤独老人,多了一个可以说说话的对象。这或许,就是这项技术当下最真实的价值吧。