7月的两则消息,像两把锤子砸在打工人心上:

一是微软今年裁员超1.5万人,理由直白到扎心——“AI提高了员工效率,一个人能完成过去两个人的工作”;

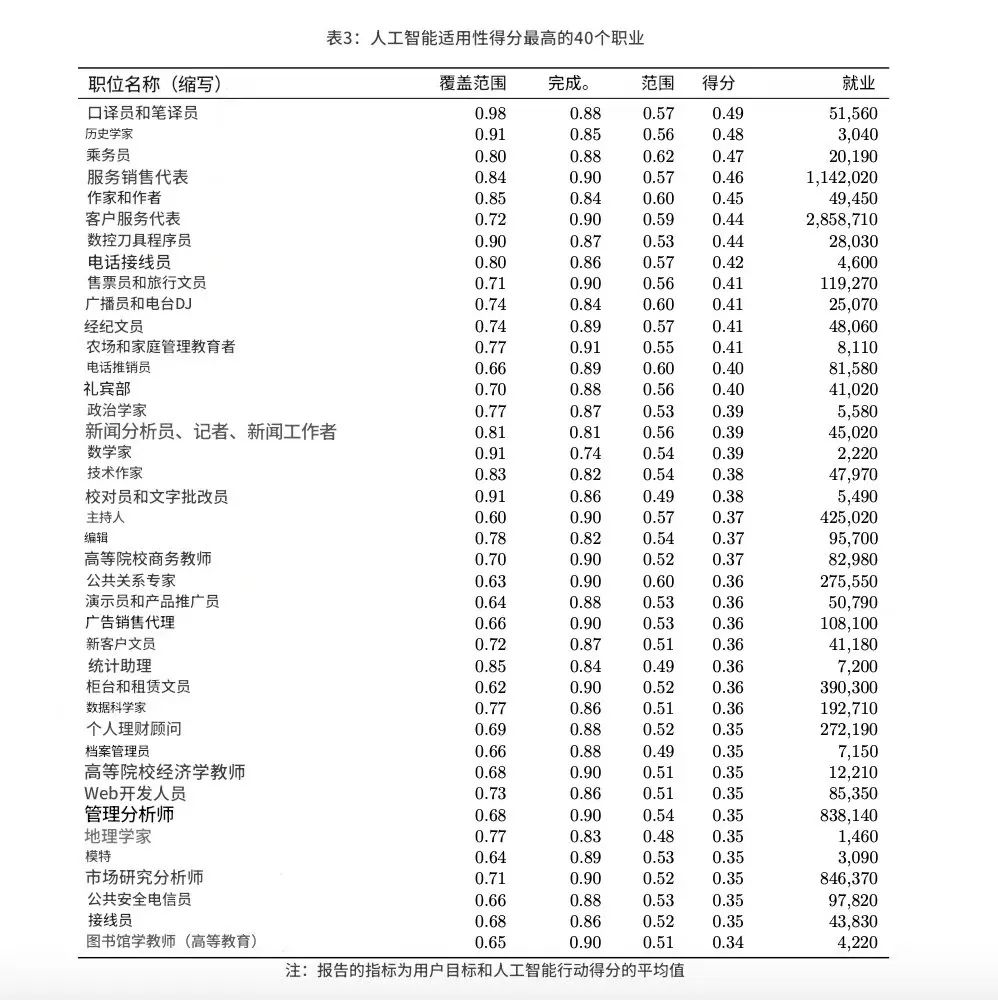

二是微软研究院刚发布的论文,直接列出了40个“AI适用性得分最高”的职业——换句话说,这些工作最可能被AI“高效替代”。

当科技公司自己都用AI“优化”人力时,我们得抛开“AI会不会取代我”的焦虑,先搞懂一个核心问题:AI到底能抢走什么样的工作?

一、微软的研究逻辑:不是“摧毁职业”,是“替代核心任务”

微软研究院的研究,本质是计算**“AI完成某职业核心任务的可行性”**——他们用“覆盖范围”(AI能做多少任务)、“完成度”(AI做这些任务的质量)、“适用范围”(AI能适配多少场景)三个维度,给美国就业市场的职业打分,得分越高,说明AI越能“顶班”。

注意:这里的“替代”不是“让职业消失”,而是**“用AI替代该职业中‘低附加值、高重复性’的核心任务”**——比如客服不用再天天说“请问您的问题是”,翻译不用再逐句查词典,数据科学家不用再熬夜做数据清洗。

二、40个“AI高风险职业”:共性是“重复、规则、无情感”

从微软列出的“高适用性职业Top40”(见图1)里,我们能提炼出三个典型特征:

1. 信息处理类:AI比你快10倍,还不会错

首当其冲的是口译与笔译员(得分最高)——不是AI能完全替代同声传译(那需要实时理解语境),而是90%的日常翻译场景(比如合同、邮件、文档),AI已经比人类更高效。比如GPT-4的翻译准确率能达95%以上,DeepL能处理100+种语言,甚至能保留原文风格;再比如技术文档撰写员,AI能根据代码自动生成API说明,比人类快3倍,还不会漏细节。

2. 服务类:AI能24小时待命,不用发加班费

比如客户服务代表(第6位)、电话接线员(第8位)、接待员(第20位)——这些岗位的核心是“重复响应常见问题”:“订单没收到怎么办?”“密码忘了怎么找?”AI客服能秒回,准确率比新人高20%,还能同时处理1000个对话。微软自己的“Copilot for Customer Service”已经能帮客服解决80%的基础问题,剩下的复杂问题才转给人类。

3. 内容生成类:套路化创作,AI比你“卷”

比如作家与作者(第5位)、编辑(第21位)、广告销售代理(第25位)——不是说所有作家都会失业,而是**“套路化、模板化的内容”会被AI彻底接管**:比如写“XX产品十大优势”“职场新人必看的5个技巧”,AI能1分钟生成3篇,还能根据用户画像调整风格;再比如编辑的“校对”“排版”工作,AI工具(比如Grammarly、飞书多维表格)已经能做到“零错误”,比人类快5倍。

图1:表格清晰展示了AI高适用性职业的得分与就业规模——比如“口译与笔译员”得分最高,美国就业人数约3.9万;“客户服务代表”就业人数超200万,是受影响最大的群体之一。

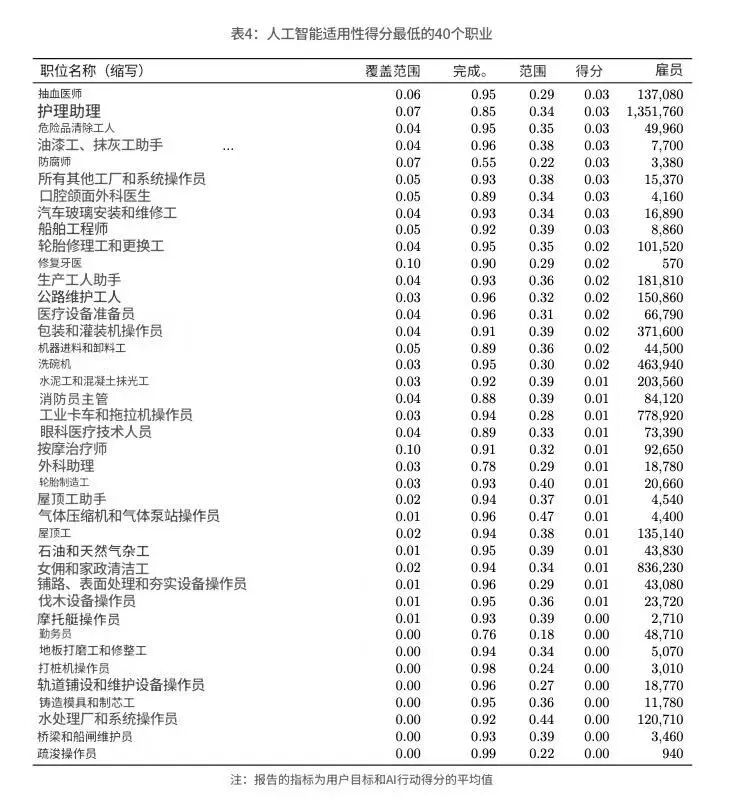

三、哪些职业“AI碰不了”?答案藏在“低适用性清单”里

微软同时列出了**“AI适用性得分最低的40个职业”**(见图2),这些工作的共性是:需要“人类的身体能力+实时决策+情感连接”——

- 需要精准操作的: 比如“抽血医师”(得分最低),要精准找到血管,还要安抚害怕抽血的患者;“危险品清除工”,要根据现场情况判断爆炸风险,AI没有“触觉”和“应急直觉”;

- 需要情感互动的: 比如“急症护理护士”,要在患者昏迷时判断情绪,还要安慰家属;“儿童心理治疗师”,要通过眼神、语气感知孩子的情绪,AI没有“共情能力”;

- 需要现场判断的: 比如“消防员”“建筑工人”,要应对突发的火灾、坍塌,AI无法处理“不可预测的真实场景”。

图2:这些职业的核心是“人类的独特能力”——比如“抽血医师”美国就业人数约12万,AI几乎无法替代;“急症护理护士”就业人数超300万,是“AI安全区”的典型。

四、最该警惕的不是“AI替代”,而是“你没跟上AI的节奏”

看到这里,你可能会问:“我的职业在高风险清单里,是不是要失业了?”

其实不用慌——AI替代的是“低附加值任务”,不是“职业本身”:

- 比如“数据科学家”(第29位):AI能帮你做数据清洗、模型训练,但解读数据背后的商业逻辑(比如“为什么用户留存率下降”),还是需要人类的判断力;

- 比如“历史学家”(第2位):AI能帮你整理史料,但分析“某场战争对文明的影响”,还是需要人类的史观和洞察力;

- 比如“编辑”(第21位):AI能帮你校对文字,但判断“这篇文章能不能火”,还是需要人类的审美和对用户的理解。

最后:给打工人的3个建议

微软的研究,本质是给我们敲了个警钟——未来的职业竞争,不是“人和AI比谁快”,而是“人能不能用AI更快”:

- 先搞清楚自己的“核心任务”:如果你的工作是“重复、规则、无情感”(比如数据录入、基础客服),赶紧学AI工具(比如用Copilot做数据清洗,用ChatGPT写客服话术),把自己从“执行层”升到“决策层”;

- 强化“人类优势”:如果你的工作需要“创造力、共情力、现场决策”(比如设计师、老师、医生),把精力放在这些AI做不了的事上——比如设计师不用再画基础原型,而是专注于“品牌风格的创新”;

- 别信“AI会创造新岗位”的饼:目前没有证据显示这些高风险职业因AI创造了新岗位,反而微软自己用AI裁了1.5万人——与其等“新岗位”,不如先把自己的“不可替代性”提上去。

AI不是洪水猛兽,它只是一把“效率刀”——砍向的是“懒于进化的人”,而不是“愿意拥抱变化的人”。

你的职业会不会被AI影响?关键看:你是“用AI干活的人”,还是“被AI干活取代的人”。