说实话,作为天天泡在GitHub上的程序员,看到这消息时我正在提交代码,手都顿了一下——全球最大的代码托管平台GitHub,那个我们每天git push和git pull的地方,要彻底变天了。

一觉醒来,GitHub不再"独立"

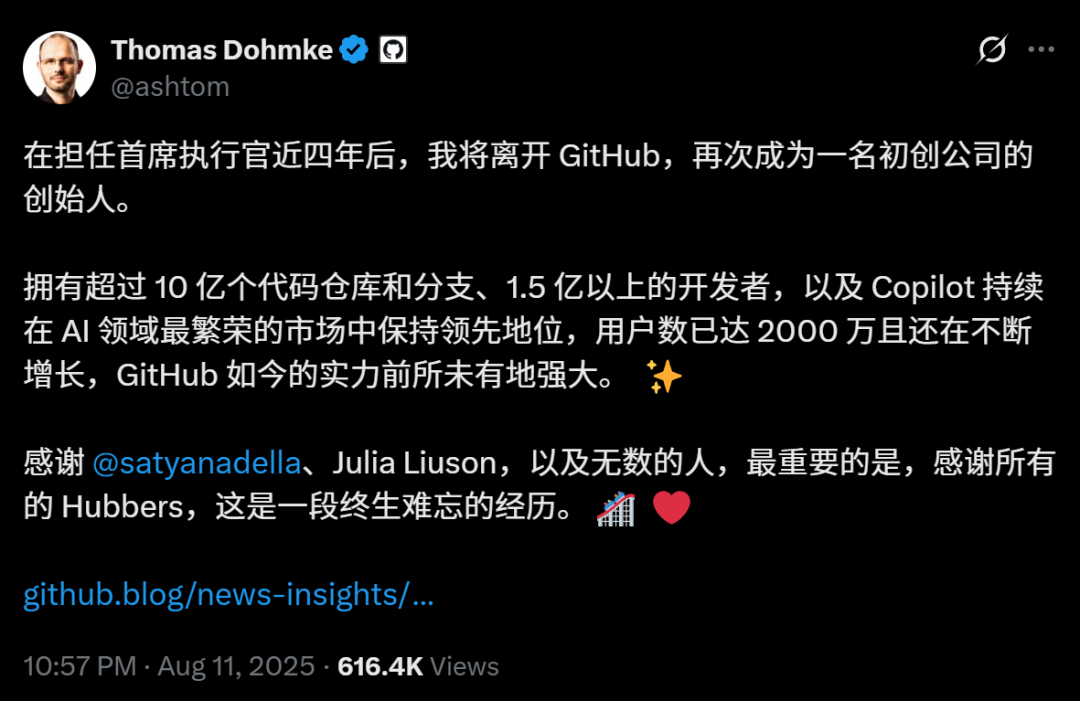

根据外媒最新报道,GitHub CEO Thomas Dohmke突然宣布辞职,更关键的是——微软明确表示不会再为GitHub寻找新CEO。这意味着自2018年被微软以75亿美元收购以来,GitHub首次失去"子公司"身份,正式并入微软新成立的CoreAI工程集团。

Dohmke在辞职声明中透露了一组关键数据:如今GitHub已有超过10亿个代码库与分支,开发者数量突破1.5亿。这是什么概念?相当于全球每5个程序员就有1个在用GitHub。

而接管GitHub的微软CoreAI团队,由前Meta高管Jay Parikh掌舵。这人可不简单,上任就放出豪言:“我希望我们的平台,能变成所有公司和组织的AI智能体工厂。” 翻译成人话就是:GitHub以后不只是存代码的地方了,要变成微软AI造"代码工人"的流水线。

七年之痒:微软终于摊牌了

回想2018年微软收购GitHub时,多少开发者担心"微软会毁掉GitHub"。当时微软承诺"保持独立运营",CEO纳德拉还专门发推安抚大家:“GitHub将保持开放独立”。现在看来,那不过是缓兵之计。

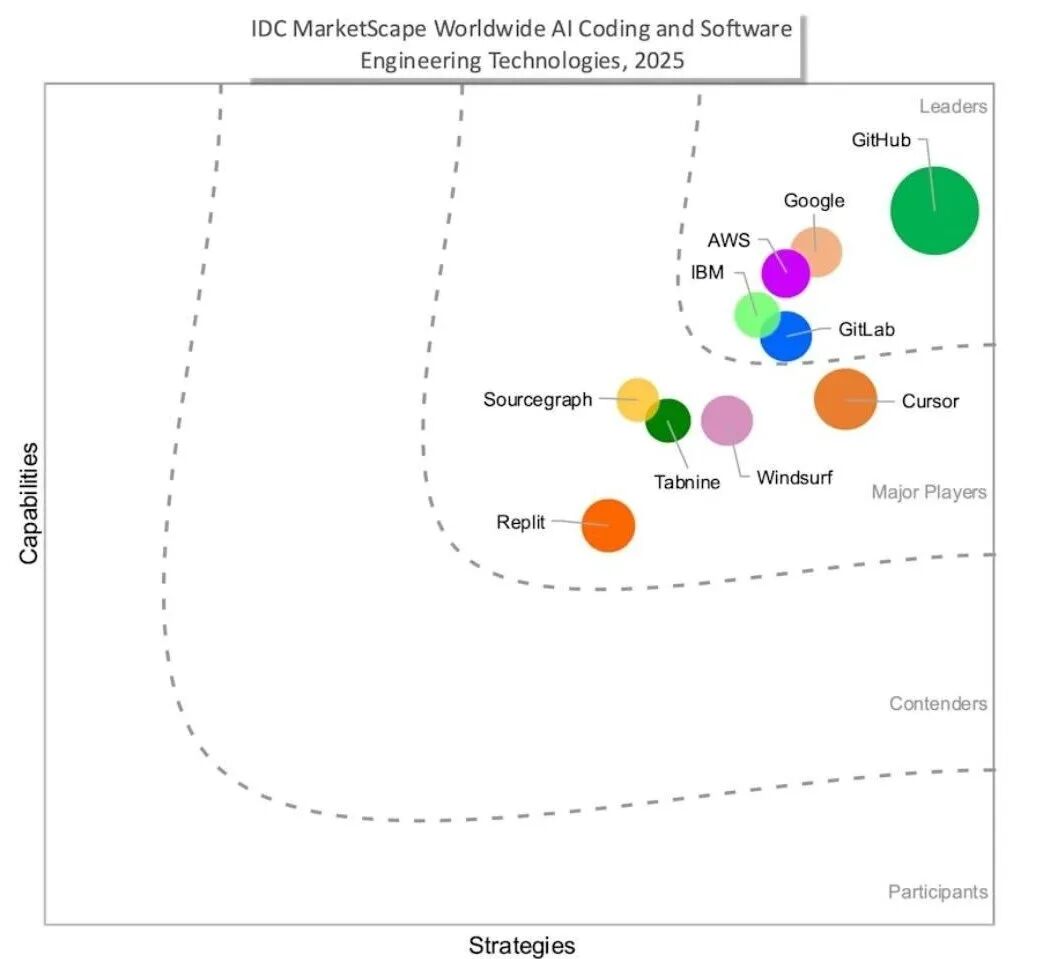

这七年里,GitHub确实干得不错:从最初的代码托管,到2021年推出Copilot,再到现在成为AI编码领域的绝对领导者。IDC最新报告显示,GitHub在AI编码技术供应商中遥遥领先,把Google、AWS甩在身后。

但微软的野心显然不止于此。今年初成立CoreAI部门,现在把GitHub吞进去,明摆着是要打造"GitHub+Copilot+Azure"的AI闭环。以后咱们写代码,可能真的要从"自己写"变成"指挥AI写"了。

Copilot才是真正的主角?

说到Copilot,这玩意儿确实改变了不少程序员的工作方式。现在打开VS Code,写几行注释,Copilot就能帮你补全整个函数。根据GitHub数据,Copilot用户已经超过2000万,平均能帮开发者节省30%的编码时间。

但并入CoreAI部门后,Copilot的角色可能会更强势。微软已经明确表示要打造"AI智能体工厂",GitHub作为全球最大代码库,无疑是训练这些"智能体"的最佳数据来源。说白了,咱们提交的代码,以后可能会成为训练微软AI的燃料。

上周Dohmke还在采访里畅谈"氛围编程"(vibe coding)和AI的未来,当时他说:“软件开发的未来是人类和AI协作”。现在看来,这协作关系可能要变成"人类监督AI"了。

对普通开发者意味着什么?

可能有人会说:"管他谁接管,能用就行。"但这事没那么简单。

首先,数据隐私可能更没保障了。GitHub上那么多私有仓库,现在成了微软AI部门的资产,谁知道会不会被拿去训练模型?虽然微软说"尊重隐私",但历史告诉我们,巨头的承诺听听就好。

其次,开发工具可能会被"微软化"。以后用GitHub可能要强制绑定Azure,想用Copilot高级功能?先买Office 365订阅。这种"全家桶"套路,微软玩得比谁都溜。

最关键的是,开发者的角色正在被重新定义。以前我们是"写代码的",以后可能是"提示词工程师"——告诉AI要做什么,然后检查它写得对不对。这到底是解放生产力,还是让程序员逐渐失去核心竞争力?不好说。

一个时代结束了?

Dohmke在辞职信里写了句挺伤感的话:“再见,谢谢所有的鱼。”(So long, and thanks for all the fish.)这是《银河系漫游指南》里海豚离开地球前说的最后一句话,暗示着一个时代的结束。

GitHub确实改变了软件开发:让开源协作变得简单,让全世界的开发者能一起造轮子。现在它变成微软AI工厂的一部分,不知道是进化还是退化。

作为普通开发者,我们该担心吗?或许不必过度焦虑,但保持警惕总是没错的。多学底层技术,别太依赖AI,毕竟真到裁员的时候,能写出优质提示词的人,可能比能写出优质代码的人更容易被替代。

最后想问一句:如果有一天GitHub不再"开放",你们会迁移到GitLab或者Gitee吗?