最近AI圈又在热议一个"老话题"——大语言模型到底算不算真智能?起因是李飞飞一年前的一段访谈被扒了出来,她的观点现在看依然扎心:“大自然中可没有语言,你不会从天空中直接看到文字。语言是纯粹的生成信号,而物理世界是客观存在的。”

这话翻译成人话就是:现在的大模型天天在文字堆里打转,看似啥都懂,其实对真实世界的物理常识可能还不如个三岁小孩。

语言模型的"一维困境":用文字理解3D世界就像盲人摸象

李飞飞在访谈里点出了一个核心矛盾:现在的大语言模型,包括那些号称"多模态"的,骨子里还是在玩"一维游戏"。

她解释说:“这些模型的底层表示是一维的,它们操作的是离散token的一维序列。处理书面文本没问题,但物理世界是三维的啊!”

你想想,我们人类感知世界是全方位的:眼睛看颜色形状,耳朵听声音方向,手摸软硬冷热,这些信号同时涌入大脑,形成对3D世界的认知。而大模型呢?即便给它图片,最终也得把像素转换成一维的token序列塞进模型,这不就像把立体世界硬生生压成了一张平面画吗?

更关键的是,李飞飞强调:“语言信号的输出主要基于人类给的输入信号,它不独立于人之外。但物理世界是客观存在的,不管有没有人类观察,苹果都会往下掉,而不是往上飞。”

说白了,大模型学到的可能只是"人类怎么描述物理现象",而不是"物理现象本身如何运作"。这就好比你背熟了菜谱,但从没下过厨,遇到食材变质、火候变化这些实际情况,照样抓瞎。

残酷测试:最牛大模型的物理常识,连幼儿园水平都达不到?

光说不练假把式,科学家们早就动手测试大模型的"真实智商"了。结果嘛…有点惨不忍睹。

测试一:3D环境里找小球,模型被障碍物绕晕

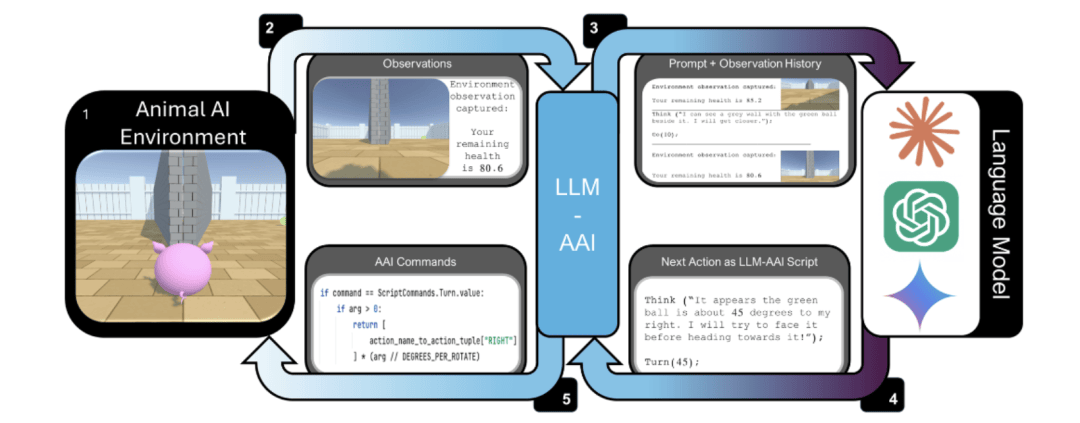

有个研究团队搞了个叫"Animal AI Environment"的3D虚拟环境,让大模型控制一个小角色完成各种物理任务。简单说就是让AI在游戏里"生活",看看它会不会像人一样处理日常物理问题。

测试对象包括GPT-4o、Claude 3.5 Sonnet、Gemini 1.5 Pro这些顶级选手,还给它们找了个对照组——人类儿童。

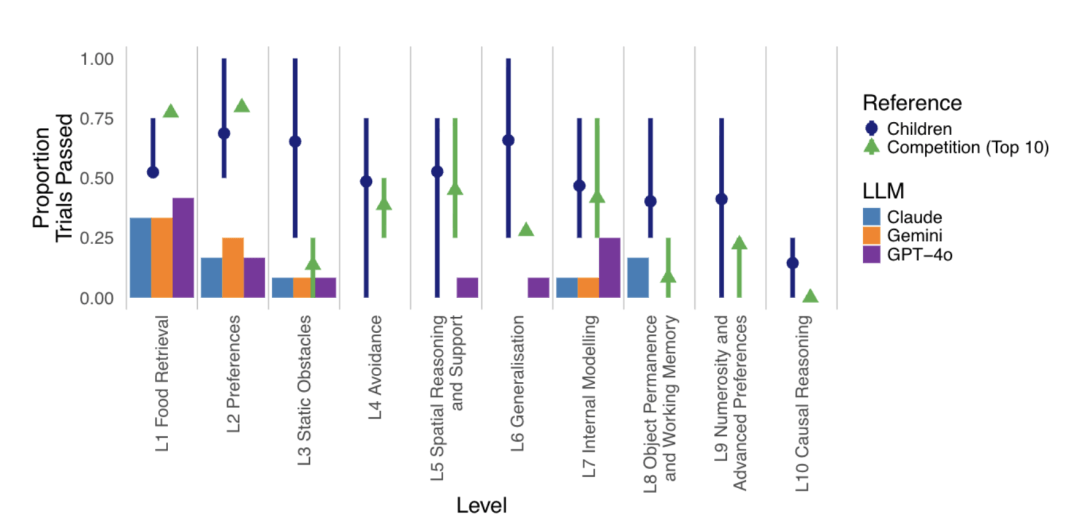

最简单的任务:直接找到房间里的小球。模型们表现还行,勉强过关。

稍微增加难度:房间里放个障碍物,得饶过去才能拿到球。结果呢?模型们瞬间懵圈,要么对着障碍物发呆,要么绕远路跑到姥姥家。

从数据看,在12项物理常识任务中,最厉害的模型平均通过率也就刚过50%,而人类儿童随随便便就能达到85%以上。更扎心的是,研究人员还特意给模型"上课",演示正确做法,结果模型表现几乎没提升——它好像根本没理解"为什么要这么做"。

测试二:改个数字就露馅,物理题正确率暴跌22%

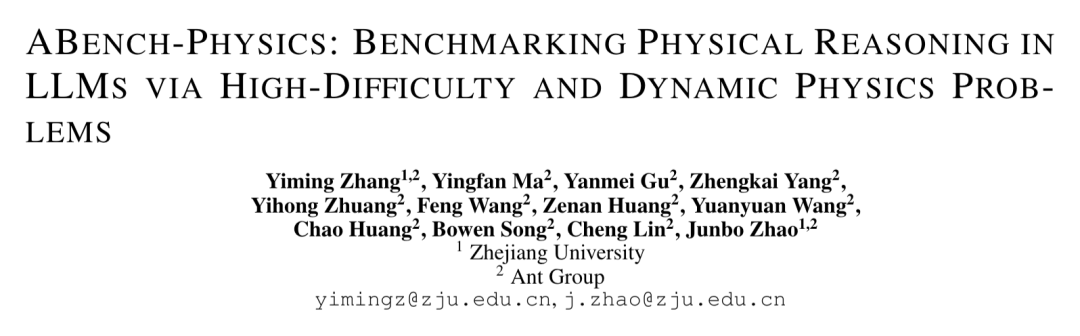

浙江大学和蚂蚁集团的团队更狠,直接上"物理考卷"——设计了个叫ABench-Physics的测试集,专门考大模型物理推理。

考卷分两部分:

- Phy A:400道静态物理题,类似中学物理竞赛题

- Phy B:把Phy A的题目数字改一下(比如把"质量5kg"改成"质量8kg"),但物理原理不变

结果呢?最牛的模型在Phy A上正确率刚到43%,也就勉强及格的水平。到了Phy B,平均正确率直接暴跌22.5%!

这说明啥?模型可能是在"背题",记住了特定数字的答案,而不是理解了F=ma这些物理公式的本质。就像有些学生考试靠死记硬背,题目稍微变个说法就彻底不会了。

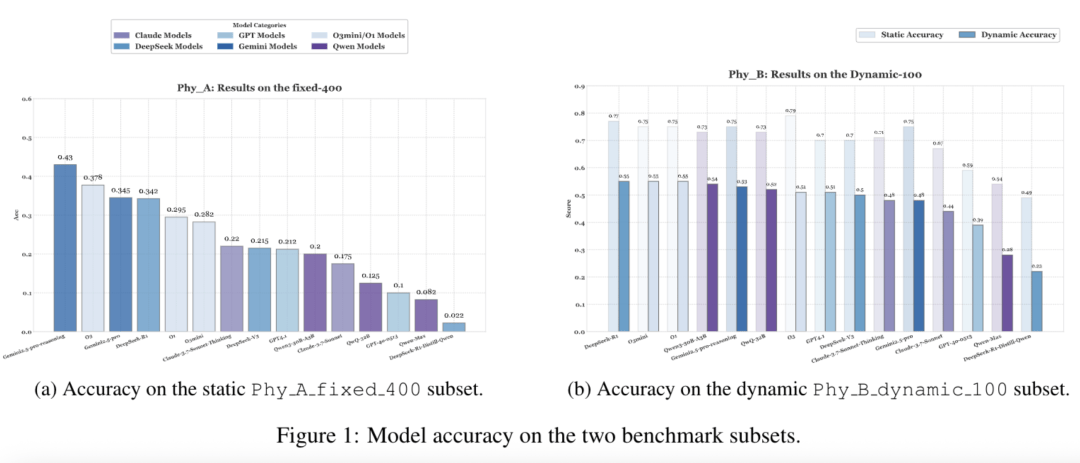

测试三:看图辨远近,模型正确率还不到人类一半

语言不行,那视觉呢?毕竟现在都是"多模态大模型"了。

斯坦福团队做了个视觉感知测试:给模型看照片,让它判断哪个物体更近;或者看一堆碎片,让它拼出完整物体。这些对人类来说都是幼儿园水平的任务。

结果人类正确率95.7%,而几个主流大模型最高才51%,最低的只有32%。想象一下,你给AI看张风景照,问"山近还是房子近",它抛硬币猜答案的概率都比这高。

争论升级:语言和物理,到底谁更能"编码"现实?

李飞飞的观点和这些测试结果在网上炸开了锅,网友们吵翻了天。

支持派觉得说到了点子上:“LLMs本质上是在操作人类生成的信号系统,而不是直接理解物理世界。就像你可以通过书本学习游泳理论,但不下水永远学不会游泳。”

甚至有人预测:“纯语言模型的时代快结束了,视觉语言模型(VLMs)才是未来,比如GPT-4o、Gemini这些已经在往这个方向走。”

但反对派也不甘示弱:“语言怎么就不重要了?人类文明不就是靠语言传承的吗?牛顿三大定律不也是用语言写出来的?”

还有个有意思的观点:“语言和物理都是编码现实的方式。有时候语言描述现实的能力甚至比物理学还强——你能用’爱’这个词描述一种复杂情感,但物理学公式能吗?”

我觉得吧,这场争论的核心不是"语言vs物理"谁更重要,而是"如何让AI同时掌握这两种编码方式"。就像人类既需要语言交流,也需要亲身体验世界,两者缺一不可。

未来的路:从"纸上谈兵"到"动手实践"

现在的大模型有点像"只会纸上谈兵的赵括",背了一堆知识,但不会灵活运用。要突破这个瓶颈,可能需要两条腿走路:

一方面,得让模型真正"接触"物理世界——不是通过文字描述,而是通过传感器、机器人等实体,亲自"摸一摸"、“动一动”。就像教小孩认识苹果,与其给他看100张苹果图片,不如直接给他个苹果让他摸、闻、尝。

另一方面,研究人员也在探索新的模型架构,能不能让模型的底层表示更接近3D物理世界,而不是局限于一维的文字序列。比如把空间位置、物理属性这些信息直接编码进模型,而不是让它从文字中间接"猜"这些属性。

不过话说回来,这些都不是短期内能搞定的。大语言模型用了十年才发展到今天的水平,要让AI真正理解物理世界,可能还需要更长的时间。

最后想问一句:如果AI有一天真的能像人类一样理解物理世界,它会不会反问我们:“你们人类为什么花了几千年才搞懂引力?这不是很简单吗?”