昨晚熬夜实测了智谱刚开源的GLM-4.5,说实话,有点被惊到——这可能是今年最接地气的AI大模型了。不是那种PPT上的"即将支持",也不是需要申请排队的"内测资格",而是直接把3550亿参数的大模型扔到开源社区,还配了个能直接用的全栈开发工具。作为科技产品深度用户,这种"拿来就能用"的实在感,比那些动辄"颠覆行业"的宣传靠谱多了。

从一句指令到完整网站:AI真的能当全栈工程师?

先上干货,直接说测试结果。登录智谱新域名z.ai(2025年4月刚启用的官方平台),选择GLM-4.5模型后,发现多了个带"NEW"标记的"全栈开发"开关,如图所示:

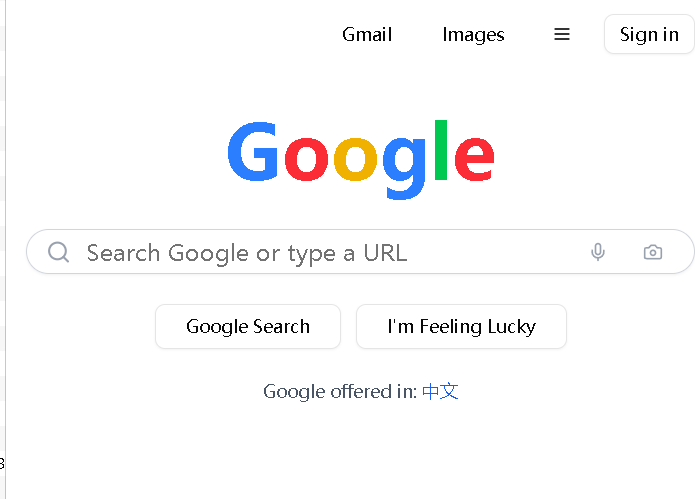

抱着"试试看能吹多大牛"的心态,我直接输入了第一个指令:“生成一个谷歌网站。”

没想到模型立刻回应"脚手架正在搭建",界面上开始显示加载状态,这反应速度比我想象中快不少:

更有意思的是,它真的像个工程师一样在终端里敲代码——能看到实时生成的文件结构,tsconfig.json、server.ts这些配置文件一个个冒出来,甚至还有代码检查过程:

大概6分钟后,第一个测试结果出来了。打开生成的页面时我有点惊讶——这界面还原度确实高,彩色logo、搜索框、导航链接,和谷歌官网放在一起能以假乱真:

光长得像没用,得看能不能用。我在搜索框输入"GLM-4.5",居然真的能搜索,结果也能正常打开:

最关键的是右上角那个"部署"按钮——点击后不到1分钟,系统提示"项目已成功部署并已上线",还给了个公网链接:

为了进一步测试其复杂场景的开发能力,我尝试输入了更具针对性的指令:“生成一个类似B站的视频网站”。模型依旧迅速响应,开始构建项目架构。从终端可以看到,它不仅生成了基础的页面布局文件,还专门创建了视频播放器组件、弹幕系统模块、用户评论区逻辑以及视频推荐算法的简易实现框架。大约12分钟后,网站生成完成。

打开页面,熟悉的分区导航栏、轮播推荐位、视频卡片布局一应俱全,甚至连"追番"、"直播"等B站特色板块都做了还原。点击任意视频卡片,能正常进入播放页,播放器支持进度条拖动、音量调节,弹幕会从右侧飘过,还能发送评论互动。虽然推荐算法的精准度还无法与真实B站相比,但核心功能的完整性令人惊叹。

我还测试了一个更偏向交互体验的需求:“创建一个网页,上面有一只会跟随鼠标的动画小猫”。这次响应速度更快,仅用3分钟就完成了开发。页面背景是简约的淡蓝色,中央有一只像素风格的小猫动画,当鼠标在页面上移动时,小猫会迈着小碎步同步跟随,点击鼠标时还会做出跳跃动作并发出"喵~"的音效。

查看生成的代码可以发现,模型使用了JavaScript的鼠标事件监听API,结合CSS动画实现了跟随效果,还通过Canvas绘制了小猫的动态帧。整个交互流畅无卡顿,细节处理超出预期,比如小猫移动到页面边缘时会自动调整朝向,避免出现"穿墙"的违和感。

出于好奇,我又试了几个更复杂的需求:“生成带推荐算法的YouTube克隆”、“ChatGPT网页版”、“童年采蘑菇小游戏”。结果是——全!部!生!成!了!而且都是一句话输入,等待几分钟就能得到可运行的成品。这种"所想即所得"的体验,确实刷新了我对当前AI能力的认知。

3550亿参数的"性价比之王":数据不会说谎

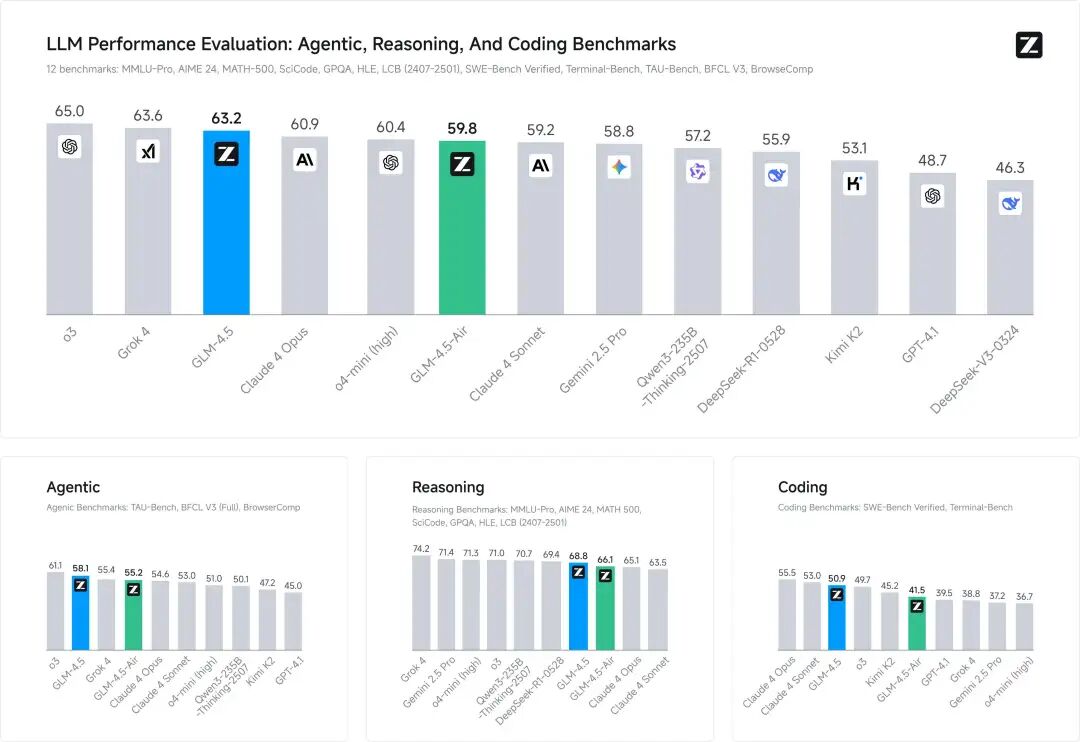

抛开实际体验,咱们来看看硬数据。GLM-4.5这次有两个版本:355B总参数的旗舰版和106B的Air版,官方用Claude Code工具测试的结果很能打:

12个权威榜单平均分全球第三,国产第一,这个成绩在开源模型里绝对是第一梯队。特别值得注意的是它的"激活参数"只有32B——简单说就是用更小的计算资源实现了接近大模型的性能,这意味着普通开发者不需要顶级显卡也能跑起来。

价格方面更是诚意满满:输入0.8元/百万tokens,输出2元/百万token。对比一下GPT-4的API价格(输入1.5美元/百万tokens,输出6美元/百万tokens),这个成本优势太明显了。对中小团队来说,这几乎是"用得起"和"用不起"的区别。

最难得的是它采用MIT协议开源——这是最宽松的开源协议之一,意味着开发者可以自由使用,甚至商用,不需要共享修改后的代码。这种开放程度,在之前的大模型里很少见。

中国AI的"开源盛夏":半个月内五大模型集体开源

GLM-4.5不是孤军奋战,如果你关注AI圈就会发现,2025年7月简直是中国AI的"开源月":

7月11日,Kimi开源K2模型

7月26日,千问放出235B推理版+代码模型,上下文窗口直接拉到256K

7月27日,阿里开源视频模型通义万相Wan2.2

同一天,腾讯甩出3D世界模型,能直接把2D图片转3D场景

7月28日,智谱GLM-4.5登场

这波密集开源直接改变了全球AI格局。最新的全球AI模型排名里,中国模型已经占据四席,而且全是开源免费的:

对比之下,美国前十的六个模型全是闭源收费。这种差异很有意思——当OpenAI还在说"未来可能考虑开源"时,中国团队已经把代码仓库地址直接甩出来了。

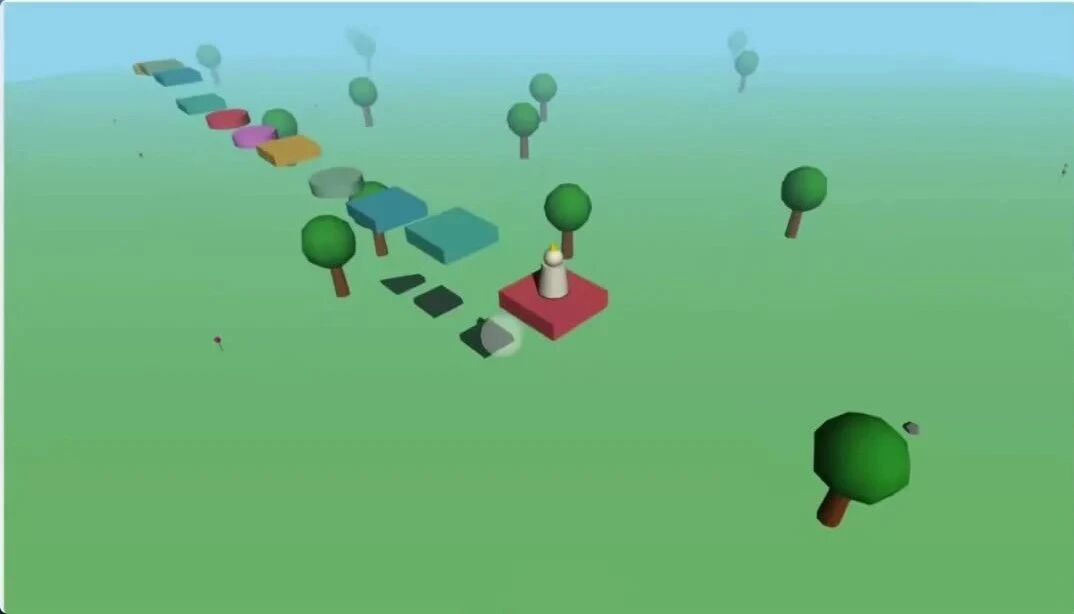

更重要的是这些模型"能用"。不是那种需要申请、排队、填问卷的"试用版",而是直接给网址、给API、给代码,注册就能用,下载就能跑。我特意试了腾讯那个3D模型,上传一张场景图,几十秒就能生成可交互的3D环境,效果还不错:

开源不是慈善,是更聪明的竞争策略

有人可能会问:这么强的模型免费开源,公司不赚钱吗?其实开源从来不是慈善,而是一种更聪明的技术扩散策略。

想想Linux的故事——当初微软视窗系统收费且闭源,而Linux选择开源,结果呢?现在从服务器到手机(Android基于Linux内核),Linux无处不在。技术的生命力在于使用,而开源是让技术快速被使用、被改进的最好方式。

对AI来说更是如此。大模型的进化需要海量数据和场景反馈,开源让全球开发者帮你找bug、优化性能、拓展应用场景,这比关起门来自己研发效率高多了。而且开源不等于免费送钱——基础模型免费,定制化服务、企业版支持、API调用这些都可以赚钱,形成"免费基础层+付费服务层"的商业模式。

更重要的是,开源打破了技术垄断。当中小开发者、初创公司都能用得起顶级AI模型时,整个行业的创新速度会被极大加快。付不起GPT-5费用的印度码农,资源有限的非洲创业者,现在都能通过中国开源模型打造自己的产品——这种技术普惠,才是真正推动AI进步的力量。

写在最后:技术进步该有的样子

测试完GLM-4.5的那个晚上,我突然想起第一次用Linux的场景——当时对着命令行发呆,完全想不到这个免费系统后来会改变世界。现在的AI开源浪潮,或许正在重演类似的故事。

作为普通用户,我们可能记不住那些参数表上的数字,分不清355B和235B有什么区别,但我们能感受到"一句话生成网站"的便利,能体会到"无需高端设备就能跑大模型"的实在。这种让技术落地、让普通人能用得上的进步,比任何"颠覆行业"的口号都有说服力。

或许这就是中国AI开源浪潮最有价值的地方——不是为了争全球第一,也不是为了炒作概念,而是踏踏实实地把技术变成工具,交到每个需要它的人手里。当技术走出实验室,走进普通人的工作流,AI才真正开始改变世界。