最近AI圈又开始炒作新名词了,这次轮到"Context Engineering"(上下文工程)。说起来你可能不信,这个概念的走红,竟然源于一位数据库创始人对RAG的吐槽。

Chroma(开源向量数据库)的创始人Jeff Huber在最近的访谈里放了个大招:"我们公司从来不用RAG这个词。"这话一出,估计不少刚把"RAG专家"写进简历的同学心里一紧。

但他说得确实有道理。今天咱们就来聊聊:为什么RAG这个概念问题很大?Context Engineering到底是个什么东西?以及为什么你用GPT-4处理长文本时总感觉它"失忆"?

RAG:被过度包装的简单概念

先坦白说,我自己也曾经是RAG的"受害者"。刚开始接触时,总觉得这词儿特高级,又是检索又是生成,听着就复杂。直到后来深入做项目才发现——这不就是把搜索结果喂给大模型吗?

Jeff Huber的批判一针见血:“RAG把检索、生成、结合三个不同概念硬拼在一起,结果特别让人困惑。后来市场上还把它包装成’拿Embedding做一次向量搜索’,这理解也太肤浅了。”

说白了,RAG本质上就是"搜索+生成"的组合,但被包装成了一个神秘概念。这就像把"吃饭+睡觉"硬凑成一个新词"EatSleep",然后告诉你这是革命性突破——听着唬人,其实没啥新东西。

更麻烦的是,这种概念混乱让开发者走了不少弯路。很多团队以为搞个向量数据库,做个Embedding搜索,就叫"实现RAG了"。结果呢?用户问复杂问题时,模型要么答非所问,要么直接忽略关键信息。

问题出在哪儿?答案可能藏在一个你没听过的现象里——Context Rot(上下文腐烂)。

上下文腐烂:大模型的"失忆症"

你有没有遇到过这种情况:给GPT-4塞了一篇万字长文,让它回答里面的细节问题,结果它总能完美避开正确答案?不是模型笨,而是它得了"失忆症"。

Chroma团队做过一个实验:在多轮Agent交互中,当把完整对话窗口(包含大量历史Token)提供给模型时,明明写在上下文里的指令,竟然被模型完全忽视了。这就是所谓的"上下文腐烂"——随着Token数量增加,模型的注意力会分散,推理能力也会变弱。

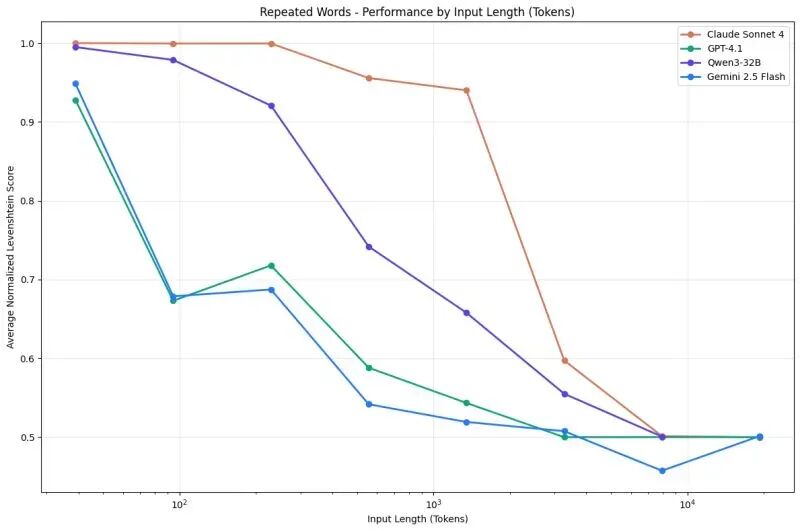

最直观的证据来自他们发布的《Context Rot》技术报告。这张图对比了四款主流模型在不同输入长度下的性能衰减情况:

如果用曲线下面积衡量整体表现,Claude Sonnet 4是表现最好的,其次是Qwen3-32B,而GPT-4.1和Gemini 2.5 Flash在上下文长度增加时衰减得更快。这也解释了为什么很多开发者偏爱Claude处理长文档——它的"记忆力"确实更好些。

但即便是表现最好的Sonnet 4,在输入Token超过8k后,性能也明显下降。这和厂商宣传的"百万Token上下文窗口"形成鲜明对比。说白了,现在的大模型就像个"短时记忆障碍患者",给它太多信息,它反而记不住重点。

Context Engineering:解决"失忆"的关键

既然大模型有"失忆症",那怎么让它记住关键信息?这就轮到Context Engineering登场了。

Jeff Huber对这个概念的定义很简单:“在每一步生成时,决定上下文窗口里应该放什么的艺术。” 听起来简单,但做起来学问大了。

举个例子:假设你要做一个法律助手AI,需要处理一份500页的合同。直接把整份合同喂给模型肯定不行(上下文腐烂),只挑几页又可能遗漏关键条款。这时候就需要Context Engineering:

- 先筛选:用向量搜索+关键词搜索,从500页中挑出最相关的20页

- 再重排:让大模型给这20页打分排序,选出Top 5

- 后总结:对Top 5内容做摘要,控制在模型能有效处理的Token范围内

这就是上下文工程的核心思路——不是给模型更多信息,而是给它最需要的信息。

有意思的是,现在前沿开发者已经开始用大模型自己来做"重排"。传统做法是用专门的re-rank模型(比如CrossEncoder),但现在很多团队直接写个Prompt:“以下是10段文档,请按与问题’XXX’的相关性排序”,然后让GPT-4或Claude来打分。

Jeff Huber甚至预测:“专门的re-rank模型未来会边缘化。随着大模型成本降低,暴力筛选会成为主流。” 想想也是,当调用GPT-4的成本降到现在的百分之一,谁还会费劲去调参那些小众的re-rank模型呢?

未来方向:别再回自然语言了

聊到这里,你可能会问:有没有更优雅的解决方案?总不能每次都手动筛选信息吧?

Jeff Huber提到了两个很有意思的方向,可能会改变未来检索系统的形态:

第一个方向:持续检索(Continuous Retrieval)

现在的模式是"一次检索,一次生成"——先搜完所有信息,再让模型生成答案。但为什么不能"边生成边检索"?就像我们聊天时,想到什么不确定的就立刻去查手机。

已经有研究在尝试这种模式了。比如GitHub上那篇叫RAGAR的论文(名字确实不咋地),就教模型在生成过程中"随时暂停,去查资料"。如果这种技术成熟,模型回答问题的方式会更像人类专家——既不是全凭记忆,也不是一次性查完所有资料。

第二个方向:停留在Embedding空间

现在的流程是:文本→Embedding→检索→转回文本→喂给模型。这就像把中文翻译成英文,传过去再翻译回中文——多此一举,还损失信息。

未来的系统可能会全程在Embedding空间操作:直接对向量做运算、比较、组合,不需要再转回自然语言。这就像两个程序员直接用二进制交流,虽然人类看不懂,但效率极高。

当然这些都还在研究阶段,但给我们提了个醒:别被现在的技术框架限制想象力。五年后回头看,我们今天把文本转来转去的做法,可能就像当年用软盘传文件一样原始。

给开发者的3个建议

聊了这么多理论,最后给大家来点实在的。基于Chroma团队的研究和实践,如果你正在做需要处理长文本的AI应用,这三个建议可能帮你少走弯路:

1. 别迷信"大上下文窗口"

就算模型号称支持100万Token,也别真把100万Token塞进去。实验显示,超过8k Token后,模型性能就开始下降。最佳实践是把上下文控制在4k-8k Token,超过就分段处理。

2. 构建"黄金数据集"

Chroma团队发现,很多开发者有数据、有答案,但缺少"查询-片段"对。解决办法是让大模型根据文档片段生成合理查询,构建自己的评测集。几百条高质量样本,效果可能比十万条垃圾数据还好。

3. 试试"披萨派对标注法"

Jeff Huber分享了个接地气的做法:团队一起点个披萨,花几小时手动标注数据。别小看这种"土办法",小而精的标注数据往往比大规模自动标注效果好得多。毕竟,AI再智能,也比不上一群懂业务的人一起讨论。

最后说两句

Context Engineering的走红,其实反映了AI开发的一个趋势:从追求酷炫概念,回归解决实际问题。RAG也好,上下文工程也罢,最终目的都是让AI更准确、更可靠地回答问题。

作为开发者,我们要警惕那些听起来高大上的术语。与其争当"RAG专家",不如多花时间研究:用户真正需要什么信息?模型在什么情况下会"失忆"?如何用最简单的方法提升系统稳定性?

毕竟,能解决问题的技术,才是好技术。至于叫什么名字,没那么重要。

(完)