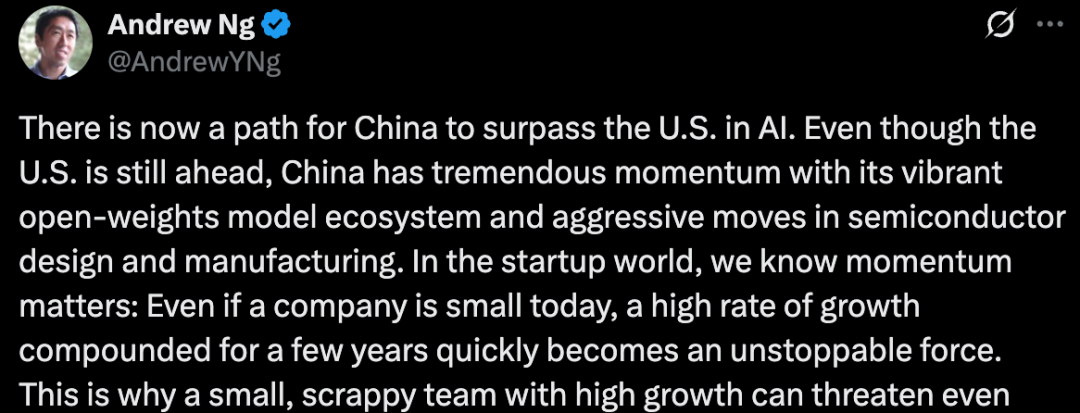

清晨刷到吴恩达的推文时,我正在改一个被BUG卡了三天的推理模型。作为AI圈最懂“技术落地”的老炮儿(没有之一),他的话总能把行业里的虚火浇得透亮——

“中国已经有了超越美国AI的路径。而那些宣称‘实现AGI’的公司,本质上是在搞营销。”

这句话像一根针,扎破了最近半年满天飞的“AGI竞赛”泡沫,也把所有人的注意力拉回了最现实的问题:AI的未来,到底拼的是“吹出来的概念”,还是“干出来的生态”?

一、AGI没有终点线,只有营销的起跑线

先聊最扎心的结论:吴恩达说“AGI是营销事件”,不是否定技术进步,而是戳破了“AI有明确终点”的谎言。

你有没有发现?最近一年所有喊“AGI将至”的公司,要么是想骗融资,要么是想抢流量——OpenAI说“GPT-5接近AGI”,Google说“Gemini 3能理解人类情感”,甚至某国内公司宣称“2026年实现通用智能”。但真问他们“AGI的量化标准是什么”,要么支支吾吾,要么拿“通过图灵测试”这种几十年前的老概念凑数。

吴恩达的原话更直白:“AI技术是持续进步的,就像百米短跑没有‘终点线’——你能跑10秒,有人能跑9秒58,但永远不会有‘跑完了’的那天。”

换句话说:AGI不是技术里程碑,而是厂商用来圈钱、圈用户的“故事包装”。真正的AI进步,藏在“能不能更高效处理推理任务”“能不能让中小企业用得起模型”“能不能在垂直领域解决实际问题”这些脏活累活里——而不是PPT上的“通用智能”。

二、中国AI的“反超密码”:用开源把“卷”变成武器

聊完虚的,再看实的:吴恩达为什么说中国能超美国?核心逻辑就两个字——开源。

先看一组扎的数据(来自AI测评平台Artificial Analysis和LMArena):

- 美国的优势在闭源模型:Google Gemini 2.5 Pro、OpenAI o4、Anthropic Claude 4 Opus,这些“藏在黑盒子里的模型”性能确实顶尖,但代价是——知识传播的成本高到离谱。美国公司为了挖竞争对手的工程师,开出的年薪能到500万美元(没错,是“年”),就为了抢那点“模型调参的秘方”。

- 中国的优势在开源生态:DeepSeek R1-0528、Kimi K2(专注智能体推理)、Qwen3-Coder(代码能力天花板)、GLM 4.5(训练软件开源)——这些模型不仅性能追上了美国的顶级开源模型(比如Meta的Llama 4、Google的Gemma 3),甚至在某些维度(比如长上下文理解、代码生成)实现了反超。

更关键的是:开源的本质,是把“技术壁垒”变成了“集体进化的燃料”。

美国公司搞闭源,就像一群人关起门来做蛋糕,每个人都藏着自己的配方;中国公司搞开源,是把配方扔到广场上,所有人一起改——虽然会“卷”死一批小公司,但活下来的,都是能把配方改成“米其林级”的狠角色。

吴恩达举了个例子:某国内初创公司用开源的GLM 4.5训练软件,只用了3个月就做出了能处理100万token的长文本模型,而美国同类公司花了18个月——不是中国公司更聪明,是开源让他们站在了“集体智慧的肩膀上”。

三、半导体的“电动车式逆袭”:华为的CloudMatrix 384在赌什么?

当然,AI的底层是芯片——没有算力,再牛的模型也只能跑在PPT上。这也是吴恩达最看好中国的第二个点:半导体的“换道超车”。

你可能听说过华为的CloudMatrix 384——这个系统的目标,是硬刚英伟达的GB200(目前全球最强的AI算力芯片)。但华为的思路不是“做一颗比GB200更强的芯片”,而是用“数量堆出质量”:

- 英伟达的GB200系统用72片顶级芯片,拼出超强算力;

- 华为用384片中等性能的芯片(比如昇腾910B),通过优化互联架构,把整体算力拉到了接近GB200的水平。

这招是不是很眼熟?——像极了中国电动车行业的逆袭:燃油车时代,我们拼不过欧美日的发动机技术;电动车时代,我们直接跳过“发动机”,用“电池+电机+软件”的组合拳,把特斯拉都逼得降价。

吴恩达说:“华为的方案是否有效还需要验证,但这种‘不跟你拼单点,而是拼系统’的思路,恰恰是中国企业最擅长的——就像当年用小米加步枪打垮飞机大炮。”

四、中国AI的未来:不是“赢者通吃”,而是“用生态吃赢”

最后,吴恩达说了句很有格局的话:“AI不是零和博弈,就像电力、互联网一样,所有国家都能从技术进步中获益。但中国的机会,是把‘开源+半导体+卷’的组合,变成属于自己的‘生态壁垒’。”

什么意思?举个简单的例子:

- 当中国的开源模型覆盖了90%的中小企业需求,当华为的算力系统让“训练一个大模型的成本降低50%”,当中国的AI公司因为“卷”而掌握了最接地气的落地经验——美国的闭源模型再强,也很难抢走那些“需要性价比、需要定制化、需要快速迭代”的市场。

写在最后:对普通人和企业的3个启示

吴恩达的推文,本质上是给所有“被AGI概念绕晕”的人泼了一盆冷水,也给中国AI指了一条最实在的路。作为程序员出身的博主,我想把这些结论翻译成“人话”:

- 对普通人来说:别再追“AGI什么时候来”这种虚问题——多学开源模型(比如Qwen3、GLM 4.5)的应用,多关注“AI如何帮你提高效率”(比如用代码模型写Bug、用长文本模型做调研),这些才是能落到口袋里的好处。

- 对企业来说:别再往“AGI研发”里砸钱——先把“开源模型的微调”“垂直领域的落地”做好(比如医疗AI、工业质检),这些才是能赚真金白银的生意。

- 对中国AI来说:继续“卷”开源,继续“拼”半导体——因为真正的技术革命,从来不是靠“吹概念”赢的,而是靠“把难走的路走通”赢的。

吴恩达在推文结尾说:“我们正处于‘中国主导开源模型’的阶段,未来取决于我们的行动。” 作为每天和代码打交道的人,我想说:当所有中国AI公司都在“卷”落地、“卷”开源、“卷”性价比的时候,美国的闭源模型再强,也挡不住这股“用技术解决实际问题”的洪流。

毕竟,AI的本质不是“通用智能”,而是“让每个普通人都能用上的智能”——而这,恰恰是中国AI最擅长的事。

(吴恩达:AI圈最懂“落地”的老炮儿,他的话,比100篇AGI论文都实在)

(吴恩达原文推文:“中国的开源生态+半导体布局,将催生真正强大的AI公司”)

(注:文中数据来自Artificial Analysis、LMArena及吴恩达《The Batch》第312期)