最近看到一份挺有意思的报告——Artificial Analysis的《2025年Q2中国人工智能现状分析报告》,里面的数据真是让人眼前一亮。说实话,作为天天跟代码和模型打交道的程序员,我一直觉得中美AI差距挺大,但这份报告给出的结论有点颠覆认知:中国顶尖AI实验室和美国的差距,已经从ChatGPT刚出来时的一年以上,缩小到现在的不到三个月。这变化速度,确实超出不少人的预期。

一、中美AI差距:从"代差"到"并跑"的追赶

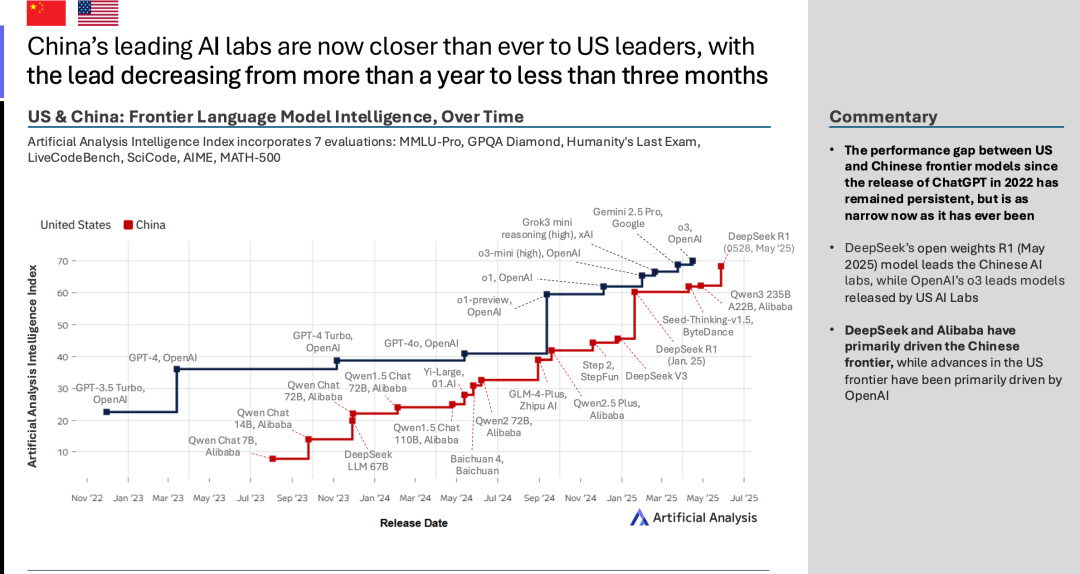

先看这张中美前沿语言模型智能指数对比图,蓝色线是美国,红色线是中国。2022年底ChatGPT刚出来那会儿,中美差距确实明显,美国领先我们差不多一年的技术水平。但从2023年中开始,红线斜率明显变陡,到2025年Q2,差距已经压缩到不到三个月。

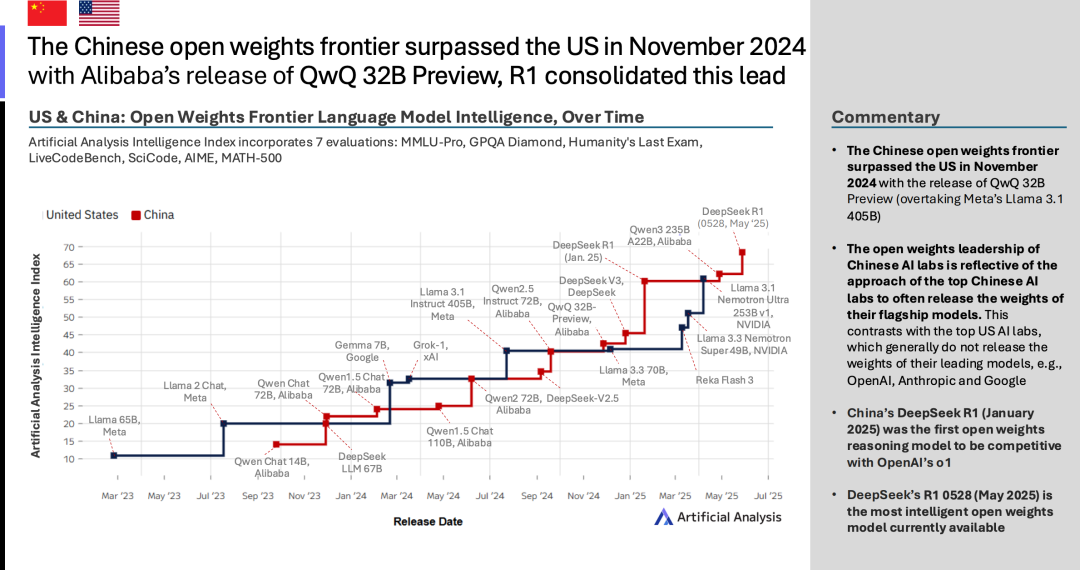

现在中国这边领头的是DeepSeek在2025年5月发布的开源模型R1,美国那边是OpenAI的o3。有意思的是,在开源模型这个赛道,中国其实已经反超了。看下面这张图,2024年11月,阿里的QwQ 32B Preview就超过了Meta的Llama 3.1 405B,成为当时最强的开源权重模型。这之后中国开源模型就一直保持领先,DeepSeek的R1更是把这个优势拉大了。

我觉得这个开源策略真的是中国AI追赶的关键一步。美国那边OpenAI、Google这些大公司基本都走封闭路线,模型权重绝不对外公开;而中国这边无论是大厂还是初创公司,都在积极开源。这种策略虽然可能让技术快速扩散,但也确实加速了整个生态的进步,毕竟"众人拾柴火焰高"嘛。

二、中国AI双雄:DeepSeek和Alibaba的崛起

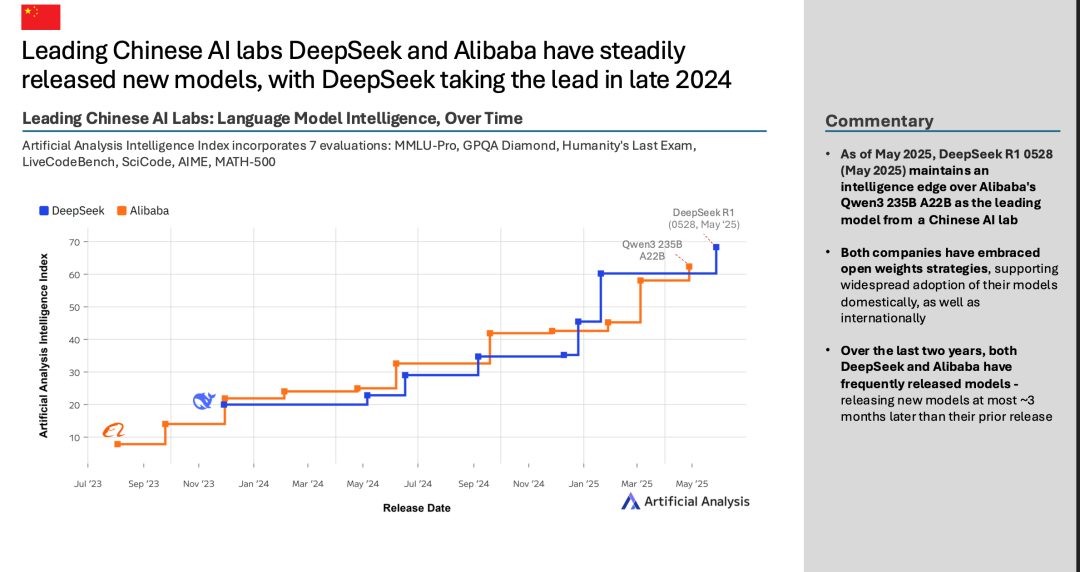

说到中国AI实验室,现在基本是DeepSeek和Alibaba两强争霸的局面。看这张对比图,蓝色线是DeepSeek,橙色线是Alibaba,两家你追我赶,最近DeepSeek的R1 0528版本稍微领先一点,智能指数到了68。

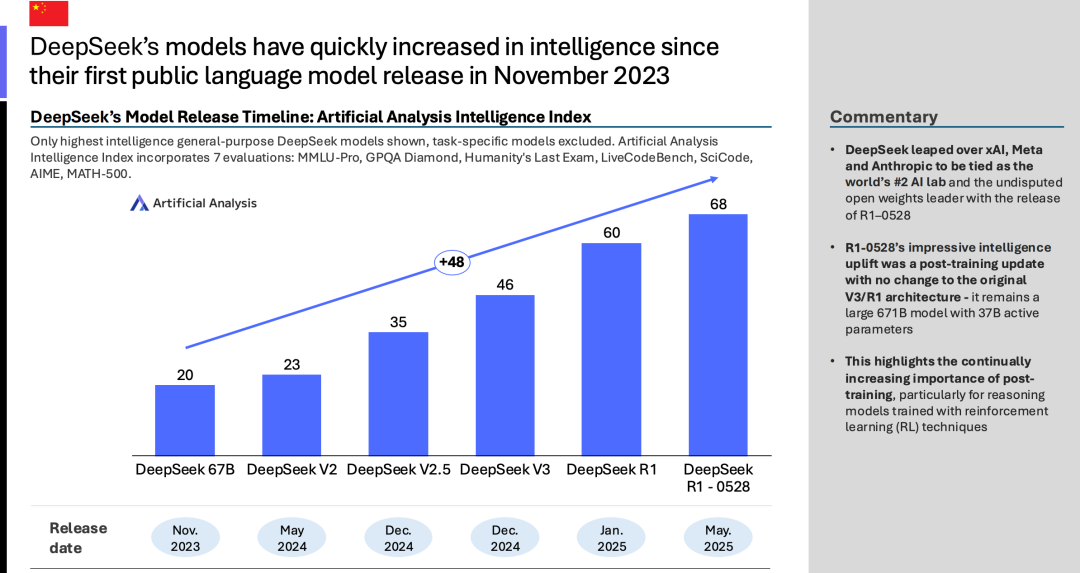

特别是DeepSeek,这两年的进步简直像坐了火箭。看他们的模型进展时间线,2023年11月第一次发布模型时,智能指数才20;到2025年5月的R1,已经到了68,两年不到翻了三倍多。最关键的是,他们最新的R1-0528版本,没有改变基础参数(还是671B参数,活跃37B),只是通过强化学习技术优化,就实现了性能提升。这说明中国团队在模型调优和RL技术上,确实已经摸到门道了。

Alibaba这边也不弱,他们的Qwen系列一直是开源社区的热门模型。最新的Qwen3 235B A22B推理版智能指数到了62,跟DeepSeek的差距其实很小。而且Alibaba有个优势是生态完整,通过阿里云提供推理服务,还有Tongyi Qianwen这样的消费者应用,MAU大概1.5亿,这可是实打实的用户数据积累。

三、美国AI格局:OpenAI优势不再,群雄并起

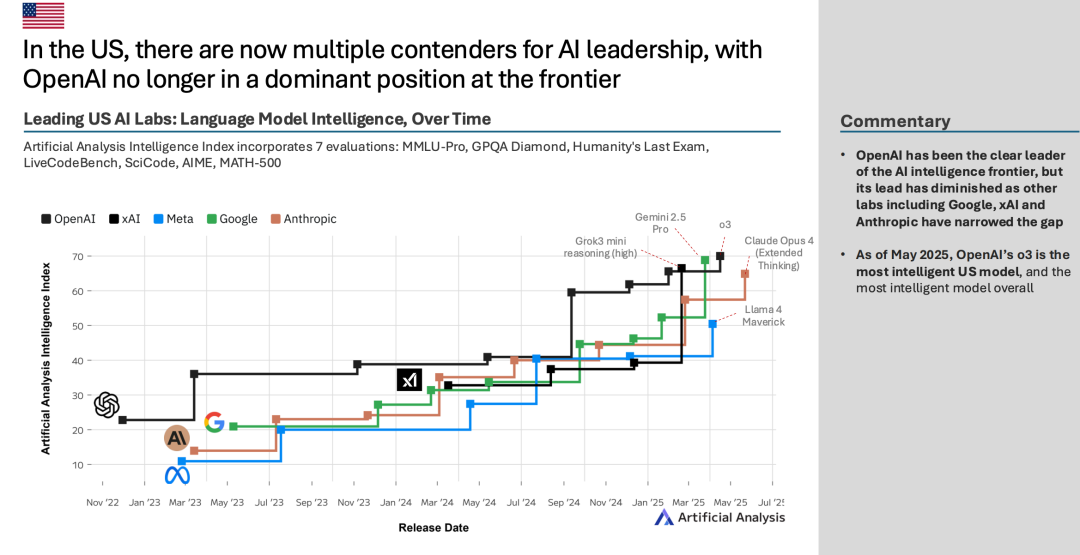

反观美国那边,OpenAI虽然还是领先,但优势已经没那么明显了。看这张美国AI实验室竞争图,OpenAI的o3模型虽然还是第一,但Google的Gemini 2.5 Pro、xAI的Grok3 mini reasoning,还有Anthropic的Claude Opus 4都追得很紧。特别是Google,感觉每次都能在关键时刻拿出点真东西,不愧是技术底蕴深厚。

这种多强竞争的局面,其实对整个行业是好事。不过美国那边的问题可能在于,大家都走封闭路线,模型不开源,导致整个生态的创新速度反而不如中国这边快。当然,他们的基础研究能力还是很强,这点咱们得承认,不能盲目乐观。

四、中国AI生态全景:谁在推动这场技术革命?

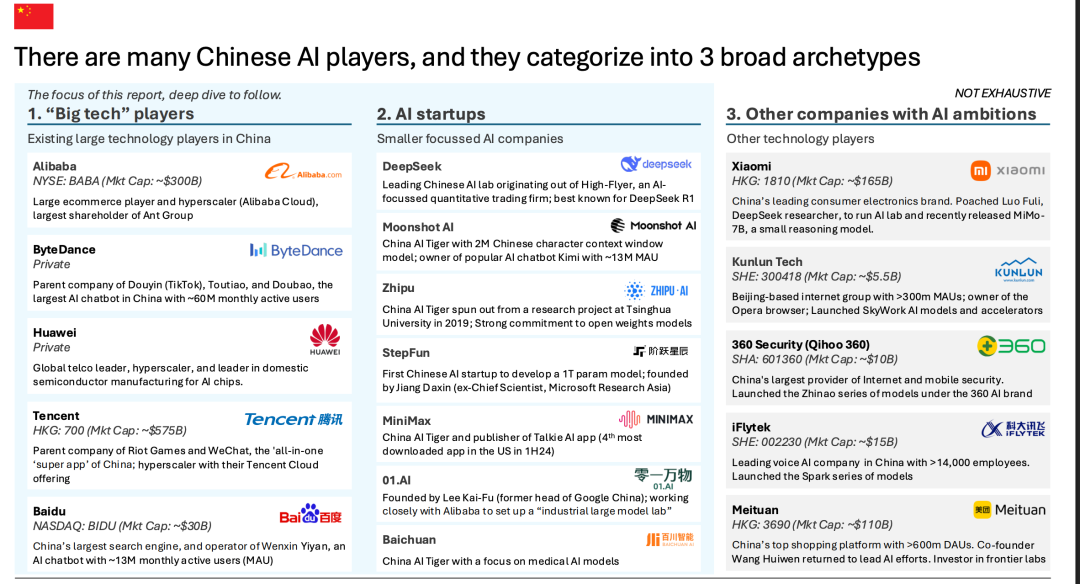

报告里把中国AI玩家分成了三类:大科技公司、AI初创公司,还有其他有AI野心的公司。这个分类挺合理的,我带大家简单看看。

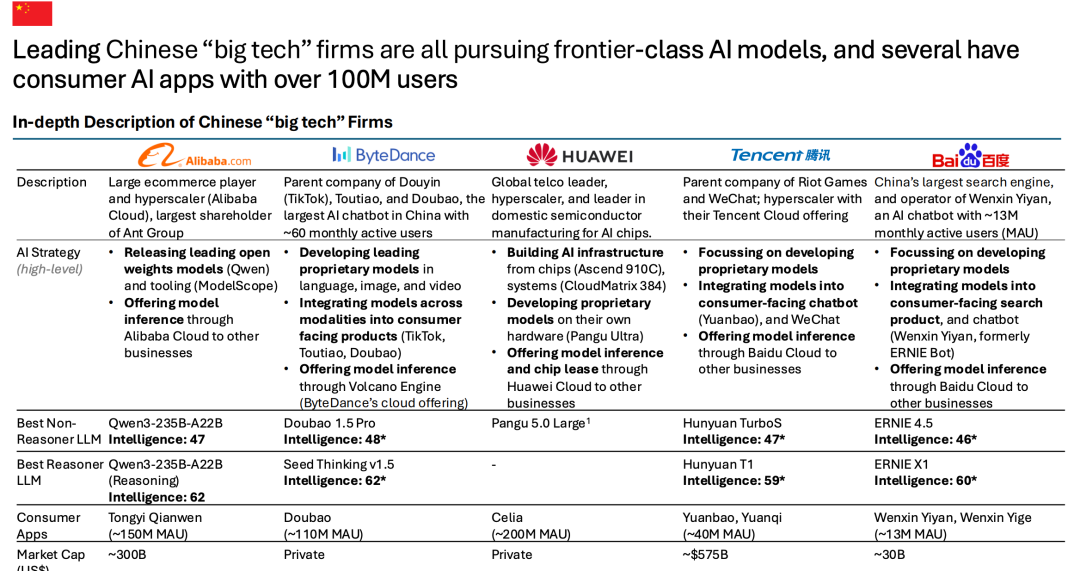

大科技公司里,除了前面说的Alibaba,字节跳动、华为、腾讯、百度也都在积极布局。字节的Doubao用户量挺大,MAU大概1.1亿;腾讯的Hunyuan TurboS模型也到了47的智能指数;百度的ERNIE 4.5虽然稍逊,但毕竟是最早入局的玩家之一。

AI初创公司里,除了DeepSeek,还有Moonshot AI、Zhipu、StepFun这些玩家。Moonshot的Kimi模型也挺有名,MAU大概2500万;Zhipu的GLM系列在开源社区也很受欢迎。这些初创公司虽然资源不如大厂,但灵活性高,创新速度快,往往能搞出一些让人眼前一亮的东西。

五、给开发者的几点思考

看完这份报告,我最大的感受是:中国AI真的到了一个关键节点。从技术追赶者变成了并行者,甚至在某些领域(比如开源模型)已经成为领跑者。对于我们开发者来说,这其实意味着巨大的机会。

首先,开源模型的普及让我们有机会接触到最前沿的AI技术,不再需要依赖API调用,自己就能部署和微调大模型。DeepSeek R1、阿里Qwen这些模型性能已经很不错,而且开源可用,这在两年前是不可想象的。

其次,AI应用的场景会越来越多。现在大厂的AI应用MAU都已经过亿,说明普通用户对AI的接受度越来越高。作为开发者,我们应该思考如何把这些AI能力融入到自己的产品中,提升用户体验。

不过也要清醒认识到,虽然差距缩小了,但在基础研究、芯片技术、生态完善度等方面,我们和美国还有差距。而且AI发展这么快,今天领先不代表永远领先,还得持续投入才行。

最后说一句,不管是中国还是美国,AI技术的进步最终都是为了造福人类。希望这种良性竞争能持续下去,推动AI技术不断突破,也让我们开发者有更多好玩的工具可以用。你们觉得呢?欢迎在评论区聊聊你们对中国AI发展的看法。